大同说下存伦何以可能?——康有为三世说下的人伦观申论

刘斌

摘要:康有为改造了董仲舒、何休、郑玄等汉儒的三世说和人伦观。汉儒认为三世皆五伦俱全,而康有为认为据乱世、升平世五伦俱全,太平世无人伦。终极的太平世之前有无量的升平世,且二者之间有质的区别。康有为的人为天生说和性善说是其大同说的理论基础,二说之间的张力决定了大同只能存在于观念中,现实世界永恒地处于升平世,那么升平世中的人伦也将永恒地存在。通过这种曲形路线,康有为的大同说为保存人伦提供了可能,重新确立了孔子之法为万世法。

关键词:大同;人伦;三世;康有为

近代中国面临的一大问题是伦理与权利的关系问题,在古代诉诸伦理,在现代诉诸权利。如何在古今中西之间搭建桥梁,是近代中国学人需要解决的重要问题。康有为的探索无疑不可忽略,他在《大同书》中提出一个天下大公、人人平等独立自由的理想世界。此书甫问世,即引起巨大争议,至今不绝。其中争议最激烈的莫过于大同世中的人伦问题。康有为早年极尽毁弃人伦,晚年又转而主张保存人伦,表现出在大同与人伦问题上的深刻焦虑。实际上终其一生,康有为都为此问题困扰。

康有为的大同说以他的历史进化论为基础。他的历史进化论有两个重要层面:一是线性的历史时间意识;二是既包括世俗性的进化也包括超越性的进化。他的历史进化论主要有两个来源:一是传统经学中的思想资源,主要是《春秋》以及《礼运》的三世说、易学的变易思想;二是近代西方自然科学和社会科学的进化论,主要是达尔文的生物进化论、斯宾塞的社会进化论、伯格森的创造进化论。康有为极重视三世说,以其为孔子之非常大义。康有为大同说的来源之一是三世说,“他根据《公羊》三世说,确立了他解释历史的范型,他的托古改制以及大同理想皆是历史哲学的‘现实化’展开”。因而大同说与人伦观的张力一定程度上可化归为三世说与人伦的关系,故本文聚焦于三世说与大同说、人伦观的关系。康有为的三世说、大同说、人伦观来源复杂,其中重要的一方面是对汉代经学的改造。康有为对三世说的改造和构建有一个过程,涉及多方面的理论问题,也随时势的变换和认识的深入而有所改变。本文尝试以汉代经学为背景来理解康有为的学说,为更深刻地把握他的设计和用心提供一个新的思考角度。

一、康有为大同说与人伦观的内在张力

康有为大同说的最大内在张力是大同与人伦的张力。康有为曰:“家者,据乱世人道相扶必需之具,而太平世最阻碍相隔之大害也。”梁启超论《大同书》曰:“其最要关键,在毁灭家族……若夫国家,则又随家族而消灭者也。”《周易·序卦》曰:“有夫妇然后有父子,有父子然后有君臣……”康有为曰:“由独人而渐为夫妇,由夫妇而渐定父子,由父子而兼锡尔类,由锡类而渐为大同,于是复为独人。”夫妇是家族伦理和政治伦理生成的第一步,康有为对夫妇一伦的批判也最激烈,认为欲去家界、去私产、去国界、去种界、致大同,皆“在明男女平等、各自独立”,即一切社会变革必须从去除夫妇一伦开始。夫妇一伦的确立是为了确立父子一伦,如康有为所说:“乱世之俗立夫妇以正父子之亲。”“乱世男女无别,故父子不正;父子不正,则种乱而弱。”因而男女有别是人伦生成的第一步,破除家庭就要从破除男女有别开始。康有为曰:“在据乱世之义,以重父子而繁人类,当男女有别,故负教戒。若升平之世,则男女渐平,则不以为嫌矣。至太平世,则女权一切与男子平,且皆为之人,同为执事,并无男女之异。”据乱世有夫妇、父子、君臣之伦,太平世所有人皆平等,升平世则是由据乱世向太平世渐进的阶段,夫妇、父子、君臣三伦渐趋消亡。

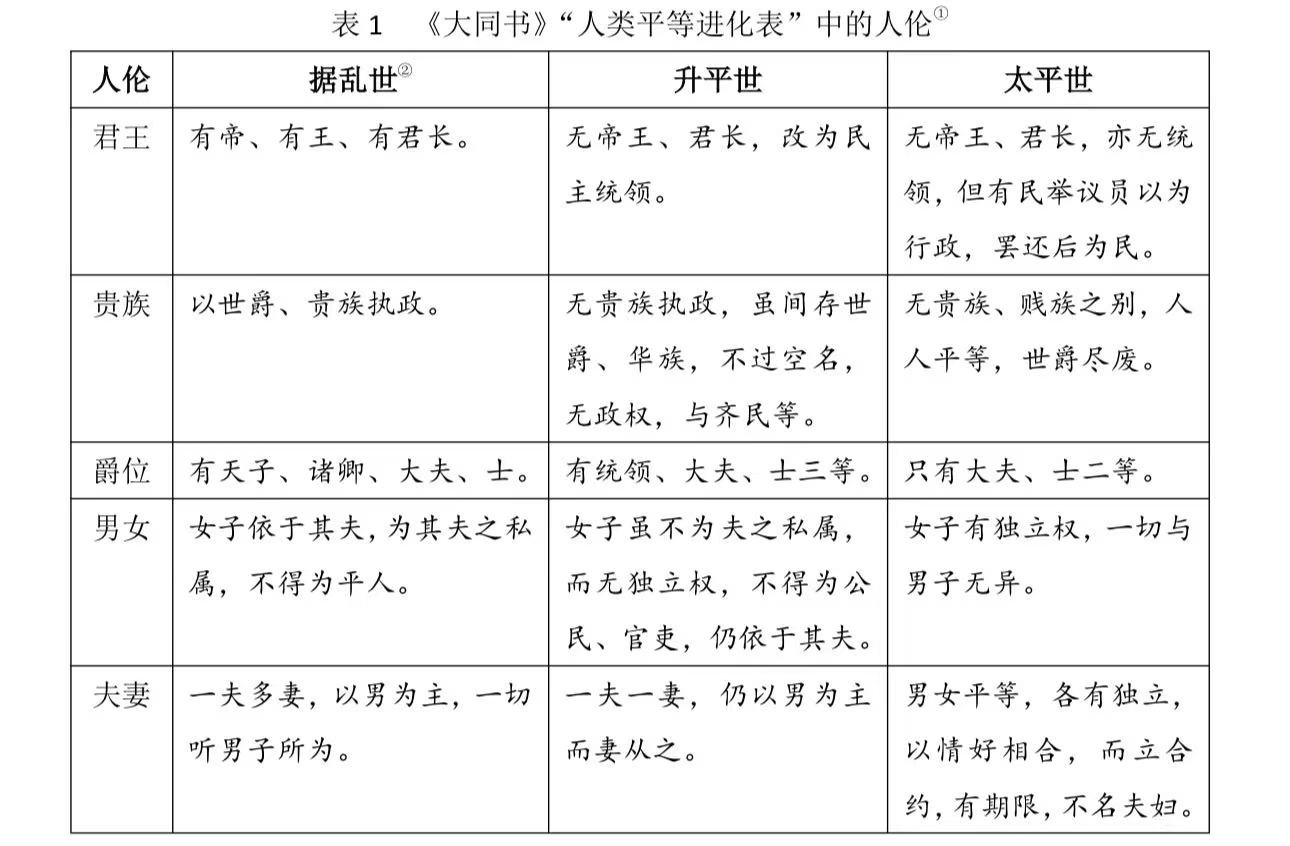

《大同书》的“人类平等进化表”包含人类社会的多方面内容,兹将其涉及人伦的内容列简表,如表1。

以上所列包括君臣、夫妇二伦。不难发现,此“人类平等进化表”虽包罗多端,却缺少至为重要的父子一伦。实际上,《大同书》虽极力毁弃人伦,但对父子一伦却颇有肯定之辞。

夫父子之道,人类所以传种之至道也;父子之爱,人类所由繁孳之极理也;父子之私,人体所以长成之妙义也。不爱不私,则人类绝;极爱极私,则人类昌。至矣!极矣!父子之道蔑以加矣!

然而,《大同书》又主张设立人本院等公益机构,用公共制度取代家庭的全部功能,那么父子一伦自然在取消之列。可见康有为对大同世的父子之伦的态度有游移。而且,康有为虽然戊戌前服膺西方自由平等之说,但是辛亥之后对早年之言作了较大修正,昌言保存国粹,维护人伦,其弟子陈焕章更将“存伦”作为儒教建设的一项重要内容。这种由激进到保守的巨大转变,也反映出康有为在人伦问题上的游移。

康有为的大同说来源庞杂,涉及中国传统思想、西方近现代社会科学和自然科学以及宗教思想,其理论建立于人为天生说、性善说之上,以元气论为本体论基础,将公平、自立、进化等现代观念注入仁学本体之中。人为天生说下的平等观、权利观和人性论在康有为那里密切相关。由于人为天生,人在天的面前都是独立平等的,故人伦都没有终极合法性。由于人性具有善的趋向,故可经过教育而使得人的本性得到充分发展。故大同之世,最基本的两点是人人独立,人人行善。康有为曰:“人人性善,尧舜亦不过性善,故尧舜与人人平等相同。此乃孟子明人人当自立、人人皆平等,乃太平大同世之极。”他是把性善与独立平等同等看待,认为人人性善即人人平等、人人直隶于天。康有为由此而将人为天生说和性善说统合为一,认为二者在大同世合而为一。

然而,大同说的最大问题也在人为天生说和性善说。与人为天生相对的是人为父母生,康有为从人非父母生的角度论证子女的独立地位,即“长幼平等”:“人,天所生也,托藉父母生体而为人,非父母所得专也,人人直隶于天,无人能间制之。盖一人身有一人身之自立,无私属焉。”为了实现子女与父母的平等,康有为设计了一系列制度保障,要之皆是由政府承担原本由家族承担的父子之间的责任,抹除父母与子女的自然情感。然而这种制度设计在理论上是否可靠,在操作上是否可行,则值得怀疑。

以性善说作为大同的另一个基础,也颇值得怀疑,因现实中不可能人人皆行善、时时皆行善,以性善说为基础的大同世只能在理论上存在。康有为的性善说不同于孟子所讲的性善说,实际上是结合孔子“性近习远”、告子“生之谓性”、董仲舒性三品说,以及性兼魂魄说而提出,并与三世说相对应,从据乱世向太平世的进化伴随从性恶到性善的提升,其关键是中民之性经由圣人的教化(他称为“圣人之善”)而使善端扩充而成善性,如他所说:“此善即孟子所谓善端,荀子所谓质朴。其加之纲纪礼文,所谓圣人之善,乃所谓教以继之成之也。”可知只有在圣人教化存在的前提下,才有可能实现所有人的性善,此是后天的性善,而非先天的性善。如果所有人之性先天就是“圣人之善”,那无疑取消了孔子作为立法者的超然地位。所有人的先天的性善只有在最终的大同世才能实现,彼时“病已除矣,无所用药,岸已登矣,筏亦当舍”,在大同之前一直需要圣人的教化体制存在。因而这种教化体制与所有人的独立平等是冲突的,就是说康有为的人性说蕴含着与大同说的张力。

除人为天生说和性善说各自在理论与现实之间的张力之外,人为天生说与性善说之间也有张力。与人为天生说相关的是平等问题,与性善说相关的是爱有无差等的问题。康有为肯定兼爱,但反对爱无差等,他区分了平等与爱有差等:

平等之义,但言人类平等则可,孔子所以有升平太平之说。若爱,则虽太平大同亦有差等。盖差等乃天理之自然,非人力所能强为也。父母同于路人,以路人等于父母,恩爱皆平,此岂人心所忍出乎?离于人心,背于天理,教安能行?

他在此处将平等与性善分离为二,而他在《大同书》中设计出人本院来取消亲子关系,与他在此处认为大同世有父母的观点相悖。由此可见康有为在平等与爱有差等以及大同世有无亲子关系上的游移不定,而且人为天生说的本质是弱化甚至取消父母与子女之间的自然亲情,而按照儒家的传统观点,虽然人之性善的终极根据是天命之性,但天命之性首先是通过亲子之情而表现,父母与子女之间的自然亲情是性善的最初表达,是一切善行的生发点,离开这个生发点,性善就无从落实而只能成为假设。康有为曰:

盖人道非天不生,非父母不生,三合而后生,本仁于父母而孝弟,本仁于天而仁民爱物,皆人性之次第也。父母兄弟之亲亲乃不忍之起点。仁虽同而亲亲为大,仁虽普而孝弟为先。

由此可知,康有为认为亲子之爱乃是仁之起点,由此才能亲亲、仁民、爱物。康有为将亲亲归于父母之仁,将仁民爱物归于天之仁,与他的人为天生说相符合。因而人为天生说和性善说只能在假设中同时成立,在现实中无法同时实现。这决定了大同世只能是一种美好但遥不可及的理想,而无法真正实现。

二、康有为对汉儒三世说的改造

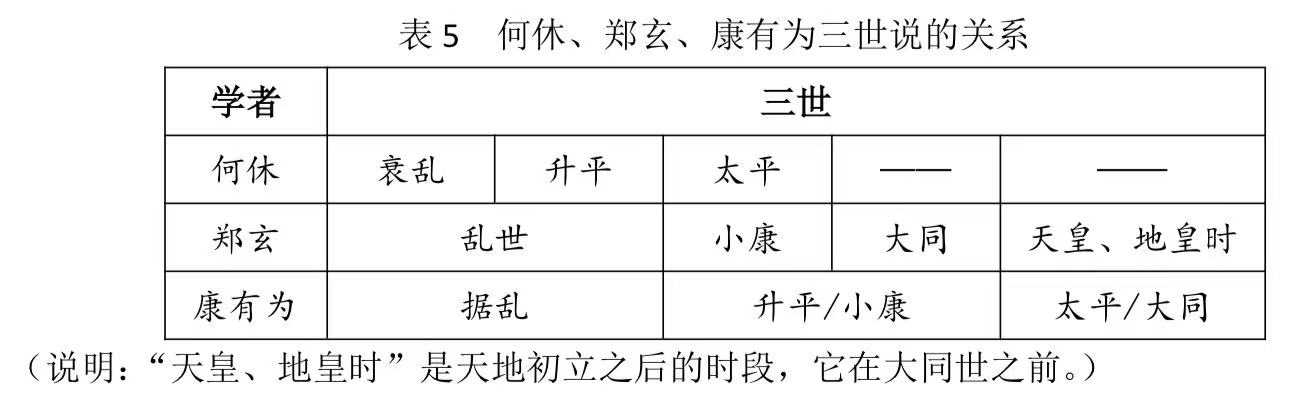

康有为所说的“三世”与汉儒不同。由于郑玄将《礼运》大同世对应五帝时期,将小康世对应三王时期,且《公羊传》和何休将《春秋》之始“王正月”对应三王之一的文王,将《春秋》之终“获麟”对应五帝之二的尧舜太平世,《礼运》和《春秋》的历史观有相似的结构,这为康有为统合《礼运》和《春秋》而提出新三世说提供了基础。

郑玄据《礼运》将大同、小康对应五帝三王时期,从大同世退化到小康世,又退化到乱世,含有历史退化论色彩。郑玄将《礼运》“丘未之逮也,而有志焉”之“志”释为“志,谓识古文”,又将《论语》“所损益可知”解释为“据时篇目皆在,可校数也”,从而取消了《礼运》经文本身所含有的孔子志在复归三代以前大同世之意,改为孔子整理五帝三王之文献。而何休的《春秋》三世说兼具复古和渐进二义,体现的是孔子据乱世而致太平之志,与《礼运》原意契合。康有为从恢复《礼运》原意出发,结合《春秋》三世说,而提出新三世说,抹除五帝三王的历史退化论色彩,一转而为孔子面向未来而提出的历史进化论:“大道者何?人理至公,太平世大同之道也。三代之英,升平世小康之道也。孔子生据乱世,而志则常在太平世,必进化至大同,乃孚素志,至不得已,亦为小康。”不过,康有为变复古为托古,集中突出渐进义,则与何休不同。康有为进而在对《礼运》“大同”章的注释中引入“公理”概念重新诠释君臣、父子、夫妇、朋友,批判国界、家界、身界等界限,认为大同世“人人如一,平等公同,无所谓君,无所谓国,人人皆教养于公产”,则与《礼运》原意有龃龉。

康有为进而重新诠释三世:“文王为君主之圣,尧舜为民主之圣。《春秋》始于据乱立君主,中于升平为立宪君民共主,终于太平为民主。”《论语·季氏》“孔子曰天下有道”章的郑玄注与《礼运》注有相似的模式,即将经文所讲内容视为由有道向无道的历史退化过程。而康有为将“天下有道,则政不在大夫;天下有道,则庶人不议”改为“天下有道,则政在大夫;天下有道,则庶人议”,并注曰:

政出天子,此拨乱制也。……一统之君主专制,百世希不失。盖由乱世而至升平,则君主或为民主矣。大地各国略近,三千年皆大变,亦自然之数也。故孔子言继周百世可知,言百世之后如夏商周君主之治也。

政在大夫,盖君主立宪。有道,谓升平也。君主不负责任,故大夫任其政。

大同,天下为公,则政由国民公议。盖太平制,有道之至也。此章明三世之义,与《春秋》合。惟时各有宜,不能误用,误则生害;当其宜,皆为有道也。

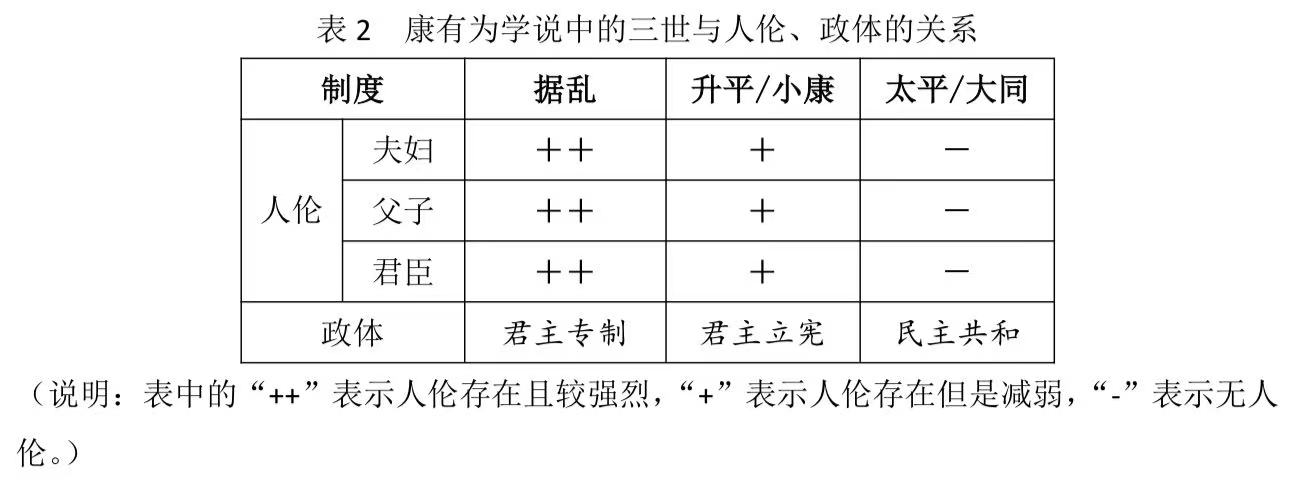

《论语》原是从历史退化的角度讥刺政在大夫、庶人议政。康有为通过删改经文,将历史退化转化为历史进化,认为从“礼乐征伐自天子出”向“庶人议”的转变是符合“自然之数”的必然。所谓“自然之数”是指《论语·为政》“十世可知”章的“其或继周者,虽百世可知也”,康有为注曰:“三十年为一世。……孔子之道有三统、三世,此盖藉三统以明三世,因推三世而及百世也。”一世是30年,百世就是3,000年。康有为认为孔子所言“其或继周者,百世可知”是说用文王之法拨乱世,但此制到百世以后就将不合时宜,彼时乱世结束,进至三代之治,而三代之治是升平世,应改用升平法。康有为云“百世为三千年,于今近之”,从周初到清末正好大约3,000年,应改用升平世的君主立宪之法。面对清末民初“三千年未有之变局”,康有为欲因应时事世势而范围万国万世,不得不对《礼运》《论语》作新的解释,引入民主共和的理念为大同世注入新内涵,其代价就是与经文原意难免龃龉。兹将康有为学说中的三世与人伦、政体的关系列表如表2。

康有为虽从根本上否定世袭制度,但又从渐进的角度肯定世袭制度,认为太平之前的世袭是不得已之法,他说:“据乱诛大夫,升平退诸侯,太平贬天子。”“据乱世先治大夫;升平世则治诸侯,诸侯不世;太平世则天下为公,选贤与能,天子亦不世。世袭为君,未必皆贤,此盖太古之乱政。但治有次第,乃不得已之法。要之,世者皆非圣人所许也。”康有为把传统儒学所认为的太平世天子一统改为太平世万民公议,将《春秋》大一统之义改为民贵君轻之义,如他所说:“民为本而君为末,此孔子第一大义,一部《春秋》皆从此发。”董仲舒、何休、郑玄认为太平世天子、诸侯世袭,郑玄认为小康世天子、诸侯世袭,大同世天子世袭而诸侯不世袭,然则《礼运》小康世对应于《春秋》太平世。兹将《春秋》《礼运》三世说下汉儒和康有为理解的君臣关系列表如表3、表4。

综上可知,康有为改造汉儒的三世说,将汉儒所谓太平、大同绾合为一,将汉儒所谓升平、小康绾合为一;将升平小康与君主立宪对应,将乱世与君主专制对应,而将太平大同重新定义为民主共和。与之相应,汉儒认为大同世、太平小康世、升平世皆五伦俱全,郑玄以为天地初立之后的天皇、地皇时期无人伦;而康有为认为据乱世、升平小康世五伦俱全,太平大同世人人平等自由而无人伦。同时,康有为将何休、郑玄的历史观改造为托古和渐进的历史观。兹将何休、郑玄、康有为三世说的关系列表如表5。

三、三世说如何范围万世

康有为在《大同书》中描述了理想的人类社会,然他认为只能渐进,不能躐等:“凡君主专制、立宪、民主三法,必当一一循序行之。若紊其序,则必大乱,法国其已然者矣。”《论语·为政》“子张问十世可知”章康有为注由三世推为无量世,可知在康有为的设想中,处在据乱世和太平世之间的升平世包括无量世,太平世被推到渺茫无期的未来,人类永远不知何时达到太平世,那么太平大同注定只是理想,不可能完全实现,这就决定了人类永恒地处于升平世,而将太平世推至遥不可及的未来。实际上太平、大同的实现,也就是“历史终结”的来临。《大同书》“大同合国三世表”将大同世又分为三世,即“大同始基之据乱世”“大同渐行之升平世”“大同成就之太平世”,即是由三世推为无量世的一个表现。“大同成就之太平世”即是终极的太平世,此前皆可视为升平世。这种终极的太平世并非升平世的简单延续,而是与升平世有质的区别。表中“大同始基之据乱世”甚至“大同渐行之升平世”中皆有君主、帝王、世爵,可知终极的太平世之前皆有人伦。上文论及只有在终极的太平世,人为天生和性善才能完全实现,那么在升平世,人为天生与人为父母生必定同时存在,善与恶也必定同时存在。而康有为认为善行的发端是亲子之爱,这就决定了在升平世父子一伦必定存在,那么作为父子一伦的前提的夫妇一伦必定存在。康有为设计的大同路线图是“去形界—去家界—去国界—去种界—致太平”,依次破除夫妇(去形)、父子(去家)、君臣(去国)、人种(去种),方可达到太平大同世,那么在升平世中夫妇、父子、君臣之伦必定存在。虽然大同是康有为梦寐以求的理想,但是他始终未找到一条通往大同的可行道路,大同虽美好但是遥不可及,现实世界将永恒地处于升平世。通过这种方式,康有为为人伦在现实中的永恒存在论证了合法性,可谓苦心孤诣。从此意义上来说,康有为虽欲毁弃人伦,却以另一种方式保留了人伦。

《春秋繁露·三代改制质文》集中了董仲舒的文质观,而康有为曰:“三统三世,皆孔子绝大之义。每一世中,皆有三统。此三统者,小康之时,升平之世也。太平之世别有三统,此篇略说,其详不可得闻也。”可知康有为将《三代改制质文》中的三统和文质皆归于升平世,而认为太平世亦有三统和文质之变,但是其篇章已散佚。其实此“太平之世别有三统”实际仍属升平世之三统,因康有为又曰:

天下之道,文质尽之。然人智日开,日趋于文。三代之前,据乱而作质也;《春秋》改制,文也。故《春秋》始义法文王,则《春秋》实文统也,但文之中有质,质之中有文,其道递嬗耳……然皆升平世质家也。至太平世,乃大文耳。后有万年,可以孔子此道推之。

由此可知,康有为据渐进义,认为从据乱世到太平世是由质而文的过程,文质递嬗贯穿其间,至太平世有文无质,此是终极意义上的太平世,此前皆可视为升平世。升平世文质递嬗,亲亲尊尊各有侧重,则必然有人伦,从而从三统说、文质说的角度为人伦保留了地位。

再来看康有为的人为天生说、性善说与大同说的关系。上文已论及,人为天生说和性善说决定了大同说与人伦有内在张力,实际上康有为已注意到这一点:

盖天者,万物之大父。……若但父天,则众生诚为平等,必将以父母侪于万物,则义既不平,无厚薄远近之序,事必不行。若但父父,则身家诚宜自私,必将以民物置之度外,仁既不广,将启争杀之祸,道更不善。墨道施由亲始,已有差等。故以天为祖,立差等而行之,实圣人智通神明,仁至义尽也。

类,为孔子一大义。……盖圣人之仁虽极广博,而亦有界限也。界限者,义也,不得已而立者也。

康有为认识到绝对的平等和无差别的仁爱无法实现,必须在人为天生的维度上加入人为父生的维度,在天人关系之间加入父子关系,用义为仁划定界限,从而以天为祖而非以天为父,而立差等之义,如此才能使秩序的建立得以可能。因而康有为强调人伦尤其是父子一伦的意义:

人人为天所生,人人皆为天之子。但圣人姑别其名称,独以王者为天之子,而庶人为母之子,其实人人皆为天之子也。孔子虑人以天为父则不事其父,故曰:“天者,万物之祖也。父者,子之天也。天者,父之天也。”则以天为祖矣,所以存父子之伦也。

康有为将父子之伦视为孔子立法的大义之一,存父子之伦与人为天生并重,而不是非此即彼的排斥关系。既然存父子之伦,则君臣、夫妇、兄弟之伦亦当存之。太平世无人伦,据乱世的道德和政治皆靠人伦来维系,升平世处于全靠人伦与全无人伦之间的阶段,是人伦与权利并立的阶段。存伦与权利这一对看似矛盾的原则,在三世说中得以各安其位,从据乱世到太平世,人伦渐黜而权利渐彰。

康有为曰:

仁莫先父子,故谓尧舜之道,孝弟而已。是以制三年丧,而作《孝经》。仁莫大于爱民,所谓“孝子不匮,永锡尔类”。是以制井田,而作《春秋》。《中庸》所谓“经天下之大经(郑注:《春秋》也),立天下之大本(郑注:《孝经》也)”也。至山川草木,昆虫鸟兽,莫不一统。

康有为强调父子一伦的重要性,以之为仁之发端践履处,故曰“仁莫先父子”,这是就人为父母生而言。然人又为天生,在此意义上来说,“仁莫大于爱民”。康有为引用《中庸》郑玄注,将“仁莫先父子”视为“立天下之大本”,将“仁莫大于爱民”视为“经天下之大经”,并分别与《孝经》《春秋》二经对应,此即《孝经纬》所言孔子“志在《春秋》,行在《孝经》”。《孝经》主人伦,《春秋》致太平,可见在孔子、郑玄、康有为那里,人伦与太平有密切关系,在时间上,人伦是致太平的必由之路;在逻辑上,人伦最终必将让位于太平大同,如康有为所言:“其志虽在大同,而其事只在小康也。”《孝经》和《春秋》在三世说中获得统一,是孔子所加之王心,其究竟义理由《春秋》承载。如果说“大同三世”说是康有为所重建的普遍主义维度,那么其理论支点正是“孔子改制”说。

四、结语

何休曰:“王者始起,未制作之时,取先王之乐与己同者,假以风化天下。天下大同,乃自作乐。”董仲舒、郑玄也有类似表述,这是汉人的普遍观念。在汉儒那里,大同不是将来完成时,不是终点,而是一个时间节点,与王者制礼作乐密切相关。大同之前取先王之礼乐而用之,因而汉儒的大同说面向过去和未来都是开放的。然而按照汉儒的标准,“太平便永远不能实现,制礼作乐也将无限推迟”,从而导致这种开放性是永恒的,人伦便不仅具有历史性,而且具有永恒性。而康有为将大同说改造成有始点和终点的封闭系统,其始点是孔子托古改制,终点是大同的实现。封闭系统的历史性导致人伦在这个封闭系统中也只具有历史性,而无永恒性,人伦从古典意义上的根源性价值退为三世进化意义上的工具性价值,大同的目的论设定导致三世进化对人伦的逐渐消解。由上文论述可知,康有为所说的大同世只能在观念中存在而缺乏现实性,现实世界永恒地处于升平世,升平因而获得永恒性,也就是说在康有为的大同说中,永恒性失去了现实性,历史性获得了永恒性。那么现实世界中的人伦必将由于它的历史性而获得永恒性。在这种永恒的历史性中,人伦得以保留,这是康有为大同说对于人伦的意义所在。汉儒通过将太平的到来推至无限远的未来而为永远遵用先王之法提供了可能,康有为通过将大同的实现推至无限远的未来而为永远遵用孔子之法提供了可能,二者可谓异曲而同工。

以往对康有为大同说的关注多集中在其对人伦的彻底否定,其实康有为更为强调的是循序渐进地到达大同,不可躐等。不论他在主观上是否认为大同能否成为现实,他的学说都在试图为人伦的存在保留地位。因而康有为三世说的第一义应当是渐进,而非大同。明了此义,有助于加深对康有为的大同说和人伦观的理解。康有为的学术来源复杂,本文仅就其与汉代经学的关系提供一个思考的视角。而且,“‘三世’只是一个进化史观(清末的意义),并不足以构成一个完整的、且是‘现代的’系统”,在这个意义上,康有为的学说能否实现他的意图,值得进一步研讨。

作者:刘斌,哲学博士,河北大学哲学与社会学学院讲师。主要研究经学,尤为关注《礼》学、《春秋》学。

原载:《政治思想史》2024年第3期,第44—60页。