混雜的真義:《中庸》「率性」之「率」梳析

孙玲玲

摘要:鄭、朱皆解「率」為「循也」的傳統認知,傳達了程朱一派在該問題上對鄭玄思想的承繼,卻忽視了在不同的人性觀背景下,鄭、朱之「循」並非一義。絕對的「依循」已脫離了「率」義,在此之下隱藏的是「率」之工夫和主體問題。在對絕對「依循」的反思之外,「率」字之「統率」「引導」等義項亦被用在注解中,學界對「依循」之解呈現出離與回歸並存的態勢,二者相互糾纏、各執一端。基於對先秦儒學基本宗旨的把握和對「天命之性」的再認知而看,「依循」「駕馭」與「引導」分別是在不同維度和不同階段中對「性」的應有態度,並非矛盾立場,當綜合諸義,從多維度理解,以時境擇取,更能更準確地理解《中庸》「率性」之真義。

關鍵詞:中庸;率性;循;引導;統率

《中庸》首三言常被以全篇綱領視之,其中「率性之謂道」一句,上承天命之性,下啟修道之教,尤當關竅之要任。而倘要對「率性」一詞的含義有一更精准的把握,則「率」字之詮解可為樞機。為避免「顧名思義」而產生對文本及詮釋者的誤解,需要對「率」與「循」進行更精准的瞭解。

一、「率」與「循」辨義

「率」字於甲骨文中已見多義,且有多字與其通假互用,如「䢦」「帥」「 」等,義項複雜。

」等,義項複雜。

1.「率」的含義

從「率」之本義來看,主要有「捕鳥畢」說與「繩索」說兩種觀點,諸多引申義皆自此中而來。

捕鳥畢說。許慎《說文解字》注曰:「率,捕鳥畢也。象絲網,上下其竿柄也。」此說被清代段玉裁、江沅等推崇,于鬯更提出「橫看」說。張舜徽先生在《說文解字約注》中進一步將左右四點解為引誘鳥雀的米粒,以此來論證「率」的引申義中有「引誘」之義。但許慎此說亦遭到了多人反對,徐灝《說文解字注箋》云:「傳注未有訓率為鳥畢者,許說殆非。」《漢字源流字典》認為:「(說文)析形、解說皆不確。」

繩索說。南宋戴侗在其《六書故》中便提出「上下兩端象絞索之具,中象索,旁象麻枲之餘」的說法,徐灝《說文解字注箋》、于省吾《甲骨文字詁林》、季旭昇《說文新證》與李學勤《字源》都認可這種說法,並認為此說與甲骨字形相合,可取。《漢字甲金篆形義通解》也說:「本義是麻繩、繩索、絲繩。繩索可用來牽引,故引申為率領的『率』。」並根據出土文物詳細地論述了在甲骨文、金文以及戰國竹簡中「率」字所出現的諸多引申義,證明了早在《中庸》之前,「率」字之「表示率領」「用作地名」「表示皆、全部」「表示絲帶」「作語氣助詞」等諸多用法都已經出現。

在四書五經中的「率」主要有「沿著、遵循」「率領」「都、全部」諸義,其中在《論語》中主要通「帥」和「卒」。清代王引之《經傳釋詞》則傾向於認為《尚書》《詩經》等先秦典籍中諸多「率」字皆為「用」和「語助詞」兩種用法。

從實際運用來看,「率」之繩索義的「牽引」作用應用更廣,與「率性」的釋義關聯也更大。主要特點有二:一是主導性,即一定力量的施加與方向的把控才能促成「牽引」的行為。二是遵從與連接,即以順應某種規律與法度為前提合。故「率」強調的是一種主動性與協調性。

2.「循」的含義

考諸古籍,可梳理出「循」之兩種主要內涵:一是沿著、順著。如「循山而南」(《左傳》),「循聲而發」(《禮記·射義》)「循其舊法,擇其善者而明用之」(《荀子·王霸篇》)等皆此義也。二是巡行、省視。如「循道而行」(《曾子制言》),「巡者循也」(《白虎通德論》),「先循於其方」(《新書》)皆此義也。《漢書·東方朔傳》:「乃使右輔循長楊以東」, 顏師古注云:「循,行視也。」而《周禮·地官·小司徒》鄭注則乾脆說:「循,與巡字通。」許慎《說文解字》亦曰:「循,行也。」

這兩種意思都既強調了某種主動性,又以他者為目標,「循」之「行」的意思顯而易見。

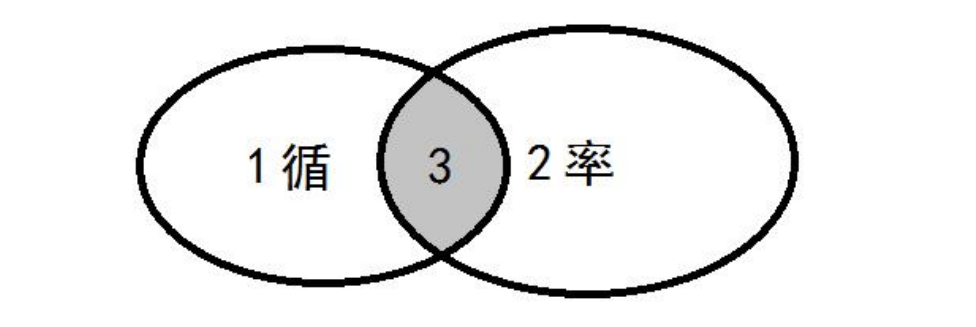

二者的交集「依循」是「率,循也」的內涵,二者的區別在於其自身的語意傾向,從「牽引」來看,「率」之「循」體現在對規律的遵循下達到被遵循的目的。「依循」則後發、被動的意味比較重,重在體現對他者的有所憑依、不枝不離,但作為「率」的定義,其「行」的義項和主動的方面乃題中應有之義。

試以圖明之:

需留意的是,在「率」的定義中,「循」不符合「率」字內涵的部分(即上圖1的部分)都不應取。「率」並無「巡」義,而絕對的完全依順同樣不是「循」和「率」的交集,故皆不可取。

二、鄭玄、程朱之「率」「循」論

朱熹在《中庸章句集注》中注「率」為「循也」,其說源自程子,而程子之說當源自鄭玄。鄭玄解「率」為「循」既非偶然,亦非一己創見,乃因襲舊說。

然而,這看似一脈相承的承續,卻藏著重要而隱秘的意涵轉變。

1.鄭、孔人性觀視域下的「率」與「循」

在宋以前,性善論並非主流。漢唐學者更關注人性之不同。或將人性劃出等級作以區分,如董仲舒的「聖人」「斗筲」「中人」之三品論、孔穎達九等論、韓愈的性情上中下三品論等,或如揚雄主張善惡混,王充、荀悅等也認可人性有善有惡。

鄭玄並未出離於此大環境,在《中庸》注解中,鄭玄引用《孝經說》「性者生之質命,人所稟受度也」的說法來闡釋「天命之謂性」之「性」,在《禮記·樂記》「方以類聚,物以群分,則性命不同矣」一句中,鄭玄注曰:「性之言生也。」在《論語·公冶長》性與天道章中,鄭玄直接注「性」為「謂人受血氣以生,有賢愚吉凶,天道七政變動之占也。」(《玉函山房輯佚書》),在《周易·乾卦》的注解中,鄭玄直言:「性者天生之質,若剛柔遲速之別;命者人所稟受,若貴賤夭壽之屬是也。」雖然如此,他也不否認人性中之向善成善的能力,將仁義禮智信五德視作人感於木金火水土五行而生。

綜上諸論,鄭玄所言之「性」乃飽含血氣、各有差異的存在,故可推知,其「循」不會是對「性」無條件地順從,且由於「性」是未完滿狀態,故鄭玄之「循」明顯側重「率」的方面,強調人的主動性。

而對鄭玄之解的偏離,早在孔穎達作疏時便已開始,孔穎達之疏曰:「言依循性之所感而行,不令違越」,與鄭氏「循性行之」之解相較,不但所「循」之內容已然不同,其「循」亦已出現主動性的弱化。雖然如此,孔氏之解仍傾向於“行”的主動性。

2.理學人性觀視域下的「率」與「循」

从汉至宋,随着三教关系的日益紧张,《中庸》作为儒家论及心性的作品,逐渐成为诸家关注的焦点。为了应对佛老的挑战,儒家开始了“天命之性”的深入讨论,力求在儒学经典内部寻得答案。

張載將人生而具有的性分為天地之性和氣質之性,自程頤開始,人性中接近於「天地之性」的部分被無上地抬高,而「氣質之性」的部分,甚至逐漸被迫退出了「性」的含義。在程頤看來,人性的柔緩剛急都是就所稟受而言的「生之謂性」,而《中庸》所說的「天命之謂性」則是就「性之理」而言。「『天命之謂性』,此言性之理也,今人言……止訓所稟受也。若性之理也則無不善,曰天者,自然之理也。」雖然他們更關注「天地之性」和「性之理」,但是他們也不否認人有「所稟受」的血氣之性,只是採取揚前抑後的策略來使人發揚人性中更高貴的一面。而至程門弟子楊時,則甚至直接認為「人欲非性也」「謂性有不善者,誣天也。」「所謂率性,循天理是也。」到朱熹時,雖然也將人性分出天命之性與氣稟之性來,但是在解釋「率性之謂道」時,也認為「性」是「無一理之不具」「無一理之不得」的完美存在。他雖也說「循萬物自然之性之謂道」,然而這個「自然之性」卻被默認式地定義為仁義禮智信的五常之性。

如此種種,皆直接將「性」推向至高的道德本體,「性」既是至高無瑕且完美的,則只需要完全地依順於它便是「道」了。

可以看出,在不同的人性觀背景之下,看似相同的「循也」之解,實則指向不同的語意偏向,鄭玄以「率」限定「循」,而程朱卻在以「循」來規定「率」。鄭、朱之「循」,實非一義。顯然,程朱已脫離了「率」本身的意涵,並未在二者的交叉義項範圍內理解「循」,而是單一取用了「循」的絕對順從義,變主動為被動了。而這樣的「以指為月」或許並非偶然,而與其「性」「理」的絕對崇高性相關。

三、「依循」傾向下的「率」之工夫與主體問題

脫離了「率」字本身的主動性,自我力量在「率性之謂道」一句中所起的作用,問題便自然引起了關注。由此引發出了理學內部關於「率」字工夫論與主體問題的爭議。

1.「率」字之工夫論分野

「率」究竟是不是工夫的討論,是理學內部的討論,是人是否需要為做到「依循」而努力的問題。

北宋陳襄在其《禮記講議》中說:「人能循是五常之性而行,不為情欲之所遷奪,則其道常存。故循之謂道,離之非道也。」他把「循」作為「其道常存」的重要保障和與「道」保持連接的根據,則此「循」字所表達的工夫義是不言而喻的。張九成更是直接將「率性」理解為「戒愼恐懼於不睹不聞」,並作為一種「養」理和「求中」的方式,這些顯然亦是在從工夫修養的角度來理解「率性」。

但在程朱一派看來,由於「性」自身即具有完滿特性,和「道」在同一層面,無需更進一步地去完善它。無論是「性」還是「道」,都已是無以復加、「不可加損」的至高狀態,因而不需要做一分工夫。遊酢曰:「因其性之固然而無容私焉,則道在我矣,此『率性之謂道』也。若處於人為,則非道矣。」楊時曰:「性無不善,則不可加損也,無俟乎修焉,率之而已。」朱熹反復強調「『率』字不是用力字」「『率』字輕」「『率』是呼喚字」等等,恐亦是出於此意,他對那些將「率性」理解為修為的說法進行了批判,認為「諸家多作行道人上說,以率性便作修為,非也。率性者,只是說循吾本然之性,便自有許多道理。」這一說法亦被胡炳文等後儒繼承。

程朱一派強調「率」之「輕」,是為了淡化人為的刻意性,朱子雖然極盡可能地在描述「率」字的形態,但是並沒有說清楚「率」的主體與對象,即「呼喚」什麼,誰在「呼喚」。在這一點上,新學不但與理學思想一致,且表達上更加清晰。與程頤同時的王安石弟子陸佃便說:「道有率而無修」,而王安石本人「性雖均善,而不能自明,欲明其性,則在人率循而已」的說法,相較於朱熹描述性的用詞,則道出了「率」字的作用,即使善而不明的性明亮起來。

2.「依循」之下「率」的主體問題

既然「率」或「循」是動詞,那麼背後必然有一個動作的發出者,也就是「率」的主體。關於「率」的主體問題,理學與新學並未保持一致。王安石認為「率」的主體是人,想要明其性,「在人率循而已」。朱熹則非常明確,「率」的主體不是人,但這個動作的發出者究竟是誰,在朱熹那裏卻顯得很模糊。

朱熹在給弟子講學時,屢屢著重強調「率」的主體不是人。「率,非人率之也。」「率,循也,不是人去循之。」他認為「只是隨性去,皆是道」,並批評呂大臨「以人行道」的說法,隔著時空反問道:「若然,則未行之前,便不是道乎?」他意在保護「道」之無時不在性與恒久性,即道是亙古不變的,不以人的意志為轉移,更不因人行而在。如果人「未行」道之前不是道,從邏輯上來看,則道在人之後,與他邏輯上理在氣先的理氣觀顯然是相悖的。他把道理解為人和物自然當行之路,「言循其所得乎天以生者,則事事物物,莫不自然,各有當行之路,是則所謂道也。」但是這條路早在人物產生之前就存在了。而「率性之謂道」這樣的表述顯然是在給「道」下定義,從朱熹的整個思想系統來看,則人必不能在「道」之前。

他說「此『循』字是就道上說,不是就行道人上說。」雖是「就道上說」,「道」也不可能是「率性」的動作發出者,否則「率性之謂道」便成了病句。他非常確定道的主體不是什麼,但是卻始終沒有就這個動作的主體究竟是什麼給出答案。

在朱子(宋代理學)的語境下解「率性」時,由於「天理」在其理論體系中的崇高地位而更側重於強調不違背、從性中出的意涵。錢穆先生認為朱子把原本指人文方面的率性「改成說循萬物自然之性,則乃萬物自然率性」是「雜了莊老道家,又羼進了自然立場」。但朱子其實也留意到其中的主動性問題,並提出了「呼喚字」的說法,即「率」性不是由性為主體來發動,而是通過「呼喚」來主動激發「性」,這種激發又是自然不做作的(「不是用力字」),是一種恰到好處的共鳴。但由於其強調遵循的意涵更多,所以「率」字的主動意被極大的掩蓋了。

這些理解顯然和「率」在先秦典籍中「統領」「都」等充滿力量的詞語色彩是相異,更與「繩索」之「牽引」義無關。

3.明清對「率」之主動性削減的反思

明代許多學者都認識到了程朱之解的問題所在。王陽明把「率性」歸為「聖人」事,而「修道」歸為賢人事,這種說法固然為完全「依循」之說建立了根據,但本質還是從「天命之性」來言「率」,也同時明確了「依循」對大眾的不適用性,普通人的工夫仍在「修」而不在「率」,則是事實上強調了人為力量的重要。且不說將率性、修道做聖、賢之別是否符合《中庸》本義,其對解「率」作「循」的警醒是顯而易見的。

王門後學的一部分學者,則對「氣」的層面投入了更多的關注,而強調「惕若」。認為「舍惕若而言順,則隨氣所動耳,故惕若者,自然之主宰也。」他們認識到「自然」與「天理」的出離與難以分辨,而對「自然」有了警惕之心。如季明德所言:「故聖人言學,不貴自然,而貴於慎獨,正恐一入自然,則易流於欲耳。」認為對「性」的態度最終回歸到日用工夫的修養中,修身才真的有可以入手之處。「離卻戒慎恐懼而言性者,非率性之旨也。」「離卻喜怒哀樂而言性者,非率性之旨也。」「離卻天地萬物而言性者,非率性之旨也。」他們開始將天地之性與氣質之性結合來看,靈活應對。「平時只是率性所行,純任自然,便謂之道。及時有放逸,然後戒慎恐懼以修之。」

清代諸儒仍以理學思想為主流,雖亦多有以「生」言「性」,關注天命之性與氣質之性的合一者,如戴震認為「人倫日用,皆血氣心知所有事,故曰『率性之謂道』。」卻並未對以「循」釋「率」提出異議。康有為「循人公共所稟受之性」之說,雖非宋儒所謂「天命之性」,卻仍解「率」為「循也」。可見,即便發現瞭解「率」為絕對「依循」所造成的矛盾,大部分的明清學者們依然選擇沿用「循」之解,而以自己的理解融合文義,足見「循也」之說影響之深遠。

四、「率」之諸論梳析

通過第一部分對「率」與「循」的辨析,我們可以看出,「循」只是「率」的一部分內涵,可以被用來定義「率」的只有上圖2、3部分,1不可以被用來定義「率」。而2、3部分又可以分為「依循之外」的「率」和合於「率」的「依循」兩個部分。

1.「依循」之外的「率」

如果我們拋開以「循」釋「率」的思維,不用「率」義項之外的字對它進行限定,而是從「繩索」的本義出發來理解,會有新的發現。事實上,學界在這條路上的探索者亦不乏其人,畢竟離開性至善論,完全的「依循」是荒謬而危險的。

(1)「統率」說

當代學者廖明春、金景芳先生等皆明確表達對鄭、朱將「率」解為「循」的不認同,並指出「率」字當作「統率」理解。

廖先生認為,「『率』當訓為統率,率領。『率性之謂道』是說統率性的是道。簡文……這種『性』,要以『群善之絕』的『義』去磨礪,要以『心術為主』的『人道』去統率。與《中庸》『率性之謂道』是一致的。」其解顯然受到《性自命出》以生言性的影響,強調外在力量對「性」的影響與駕馭。他把《性自命出》中「長性者,道也」之「長」理解為「君長」,作為「率」為「統率」的旁證。

金景芳先生則從「人不學,不知道」的角度,認為「率」當為「統率」義,就人現實的修養實踐需求來肯定雕琢對「性」的成就作用。

孔子曰:「人能弘道,非道弘人」,人應當是自己身心的主宰者,甚至是「道」的主宰者。人對自身的駕馭能力既來源於「天」,又是人之為「人」的重要內涵,是「天」「人」之間的銜接與分離之處。人之所以能成為「道」的主宰,正是源自對自身之性的駕馭能力。故對自性的「統率」正是絕不可少的君子修身之幾,整個儒學所「學」亦不過於此。正如歐陽修在《答李詡第二書》中所說:「《中庸》曰『天命之謂性,率性之謂道』者,明性無常,必有以率之也。」人對自身的主宰是修養得以實現的前提,「率」必需淩駕於「性」之上,且占據主導地位。孔子說「吾執御矣」,豈是簡單的駕車而已?

(2)「引導」說

清末郭嵩燾反對朱子的「循其性之自然」的說法,以「先道也」來解釋「率」,強調「人」的主觀能動作用。認為「率性者,人道之有事乎率也,非循其自然之謂也。」他反對《說文》將「率」「䢦」「帥」「 」四字意思分開的做法,認為四字實為假借通用之一事。郭沂先生和王陽明一樣,認為「所謂『率性之謂道』,就是說將『性』引導出來,便形成『道』;或者說引導出來的『性』便是『道』。」「率性之謂道」和「修道之謂教」是分別對「誠者」和「誠之者」,前者是說聖人,後者是說賢人以下,推導出來的結論自然與宋儒無異,其所謂「引導」實與「循」異名同實。

」四字意思分開的做法,認為四字實為假借通用之一事。郭沂先生和王陽明一樣,認為「所謂『率性之謂道』,就是說將『性』引導出來,便形成『道』;或者說引導出來的『性』便是『道』。」「率性之謂道」和「修道之謂教」是分別對「誠者」和「誠之者」,前者是說聖人,後者是說賢人以下,推導出來的結論自然與宋儒無異,其所謂「引導」實與「循」異名同實。

若要將「引導」作為「率性」之「率」的內涵,則「率性之謂道」可有兩種相對合理的解釋。第一種:把「性」引導出來的過程是「道」,這和郭沂先生的理解不同處在於,前者是以「天命之性」並非完滿的至善狀態為前提,「道」是「把性引導出來」的過程、路徑或方法,而不是一個結果,「性」與「道」並非等同關係。「修道」正是對這個過程、路徑或方法的瞭解、學習與調整。第二種:對「性』的引導本身是「道」。則「性」無所謂「出來」不出來,即無內外之分,其前提依然是性的非完滿至善。

「引導」本身暗含了對某物的順應之義,兼含了「依循」與「統率」之要素,是朱子「呼喚字」和王安石「欲明其性在率循」更明確有力的表達。又,「引導」強調了某種方向性和人為目的性,含主導、統率之旨。《古辭辨》認為:「作為動詞,『率』『帥』同義……表率義用『率』,而將帥義用『帥』」,從這個角度來看,「表率」之「率」與「將帥」之「帥」存在某種同義關聯,其之於「帥」而言更溫和自然,因為「表率」更類似一種以自身作為道德引導的狀態。

《性自命出》曰:「人雖有性心,弗取不出。」人性並非天生以成熟完美的狀態存在,因而《中庸》之「天命之性」是需要人發揮自己的主觀能動性並加以外在的禮儀規範進行內外雙重的修養與學習才能去「取」、去調節的「自然之性」。帛書《五行》篇云:「善弗為無近,德弗志不成,智弗思不得。」可見,必須要借助額外的人為力量才能實現「性」。孔子「從心所欲不逾矩」亦是經歷了一生的修煉七十方至的境界。

在郭店簡《成之聞之》中有「聖人之性與中人之性,其生而未有非志」的說法,並說「及其博長而厚大也,則聖人不可由與墠之,此以民皆有性而聖人不可慕也。」這種說法不但說明了聖人與普通人之性生而無別,同時也佐證了「性」會有一個「博長」與「厚大」的過程,普通人可以通過性的「博長而厚大」達至與聖人一樣的境界。前面已經提到《性自命出》中之「長性者,道也」的思想,「性」的長養過程便是實現由「天命之性」到「盡性」而與天地參的過程,是一個由始至終、從微到顯、自近而遠的過程。即人對自身之性的依循前提下,引之導之,最終實現自我駕馭的自由狀態。

2.合於「率」的「依循」說

彭林先生認為,「『率』,鄭玄釋『循』,至確。」並舉《詩經》為例,將「長性」之「長」釋為「長養」,「能長養其性者方為道。」,認為「『率性之謂道』,意即遵循常人之性,庶幾乎為道。」我們可以看到,彭先生肯定的是鄭玄之「循」而非程朱之「循」,其「長養其性」的認知,明確表達了對「主動性」的強調,與「牽引」之義更似。然常人之性不但複雜各異,而且多變,又豈可簡單「遵循」?

故其所謂「常人之性」可知也。從「良知」「良能」和「天所命賦」來理解,人的「自然之性」兼具了我們血肉之軀的食色之性、「喜怒哀悲之氣」的情感之性和仁義禮智的道德之性,此三者合具內外之道且相互成就。血肉之軀是生命的基石,情感是「道」的根據與起始處,而道德之性是人之為人的關鍵。我們需要、也應當去「依循」此「自然之性」,基於此而實現對他人的理解和對「人」的基本認知,並進一步進行我們所有的人事活動。

正如李景林先生同樣解「率」為「循」,認為「率性之謂道」的意思是「順性命之理以應天、地、人之道」,卻對性、命做出了廣、狹之分。從廣義上來看,「天命之謂性」之「性」既包含了肉體的欲望,也包含了「四端」,皆人生而具有。以「我」作為判斷是否「可求」的標準,則顯然他所說的「循」並不是絕對的「依循」之「循」了。

孟子曰:「由仁義行,非行仁義」,此以自身本有之善為根據,可做「依循」之解的理論佐證。純看「氣質之性」,也不能否認人性中的超越存在,先秦時代雖主要以「即生言性」為主流,然對人性中光輝高尚一面的肯定則有自來矣。人性可以「盡」而至於與天地並立亦是以「能盡」「可盡」為前提,這個前提亦是天所賦予,亦是《中庸》的思想內涵之一。

結論

雖然程朱之「循」解,至今仍不乏支持者,如梁濤先生便從「道」的內外性來為其辯護,認為若解為「循」,「則『道』是內在之道,『修道之謂教』是指以後天的修習發明此內在之道」,而若解為「統率」,「則『道』是外在之道,『修道之謂教』是指以此外在之道改造人先天的本性。」他最終得出如下結論:「既然性是誠明之性,是自覺能動之性,那麼,『率性』自然就是『循性』了,『率性之謂道』不是外在的道,而是一種內在的道。」但這種純「循」的解釋,實為上圖1的部分,已事實上脫離了「率」義,故不在此部分所說之「依循」的範圍,此部分之「依循」僅就合於3的部分而言。

綜上諸論,可把各家對「率」的解釋據「用力」程度依次歸納,即:依循、引導、率領。一路伴隨這些義項改變的,是「人為」力量作用於人性的強弱問題。因此,討論「率」的含義,本質上是探討人是否應當對自身之性施加力量、施加怎樣的與多大的力量的問題。對用力程度的不同理解是各家主要的分歧所在,而在不同層面言說則是各家糾纏錯雜的主要原因。

表面上看,「依循」與「統率」是一對矛盾的概念。但如果我們秉持「時中」原則,從不同維度來看,二者的釋義各有其確指的環境。

「依循」是就人對「性」之「自然」狀態的尊重而言,而「統率」則是就人對自我的徹底實現而言。對性的「統率」「駕馭」必須以天命之「自然」為基礎而實現,正如我們無論怎麼發揮心的能動性,都不可能久棄飲食而存活。而人可以超越「自然」的束縛,正是人之為人的關鍵,是對自我之性的駕馭,也是對自性更高層面的「依循」與實現。「依循」是基礎,「統率」是目的,二者的結合實為人之有限性與超越性的統一。

綜上所述,「依循」「駕馭」與「引導」分別是在不同維度和不同階段中對「性」的態度,我們沒有必要為了給它一個確定的解釋而強行擇一以棄其餘。捨棄任何一個內涵,對「率性」之「率」的理解都會是片面的。應當以更準確地還原經典原義和更有效地指導自身的修養生活為宗旨,實事求是,綜合諸義,多維度理解,以時境擇取,方能更準確地理解《中庸》「率性」之本義。由此,古人用詞之渾厚融和與浩然一氣之境亦可見一斑。

作者:孙玲玲,哲学博士,河北大学哲学与社会学学院讲师,研究方向为儒家哲学。

来源:《哲学与文化》2022 年第12期,第151 - 165页。