论著评介

程志华先生的大著较为全面、深入地把王船山哲学放在宋明儒学的整体背景下加以解读。如此似更能理解船山学,也更能理解宋明儒学。作者做到了史论结合,有所创新。该著是一部佳构。

专家简介

郭齐勇,男,湖北武汉人,哲学博士,武汉大学国学院教授、名誉院长,博士生导师,哲学史家,主要研究方向:中国哲学史、儒家哲学与20世纪中国哲学。曾任国际中国哲学会(ISCP)会长与副执行长、国务院学位委员会哲学学科评议组成员、教育部高等学校哲学教学指导委员会副主任等职务。主要从事中国哲学与文化的教学与研究工作。

出版信息

书名:宋明儒学之重构——王船山哲学文本的诠释

作者:程志华

ISBN:978-7-307-23386-7

出版社:武汉大学出版社

出版时间:2022年12月

作者简介

程志华,哲学博士,河北大学哲学与社会学学院教授、博士生导师,河北大学燕赵哲学与文化研究中心首席专家。为国家“万人计划”哲学社会科学领军人才,享受国务院政府特殊津贴,为中宣部“四个一批”人才、河北省省管优秀专家等。曾任河北师范大学副校长、河北大学哲学与社会学院院长。兼任中国现代哲学研究会副会长、中国哲学史学会理事、教育部哲学教指委委员、河北省文史哲研究生教指委主任委员、河北省哲学教指委主任委员等。

内容简介

王船山逝世300年后“被发现”于清末民初。历经百多年的研究,王船山哲学文本依然有诠释空间和价值。本书依“内在诠释”方法,分为“无终始”的宇宙论、“实有”的本体论、“善”的人性论、“修身为本”的工夫论、基于“演进”的循环历史观、“天”“民”并重的资治论六个部分,对其进行了系统化疏解,给出王船山哲学乃宋明儒学之重构的定性。本书认为,王船山的学术理路是对原始儒学“实存道德描述形态”之“正”、宋明儒学“形上学形态”之“反”的否定之否定即“正反合”,而“正反合”的实质是儒学一种新理论形态——“形上道德实践形态”的建构。本书认为,儒学“形上道德实践形态”由王船山、黄宗羲等明末清初儒者共同开启,而最终完成并彰著于三百年后的现代新儒家。

前言

就整个儒学史来讲,除了周秦之间、唐宋之间,明末清初是另一个重要关节点。在这个关节点,不仅由明清朝代鼎革引发传统思想的裂变、反思、重构,而且西洋宗教、科学进入中国引发中西文化“碰撞”,从而引发“古代”与“近代”的转轨。这种转轨表面是“新”与“旧”的变化,实质是中国走向现代化进程的开启。因此,这个时期被称为中国“走出中世纪”的“早期启蒙”时代。此时,涌现出朱舜水、黄宗羲、方以智、顾炎武、王船山等一批思想家,他们被称为“明末清初五大家”,其中黄宗羲、顾炎武、王船山被称为“明末清初三大思想家”。此外,孙奇逢、李颙、颜元也是这个时期的著名儒者。明末清初是一个思想活跃、大家辈出的时代,而王船山以涉猎面广、体系庞大、批判性强在当中独树一帜。梁启超认为,虽然当时很多学者都批判陆王心学,但是王船山和顾炎武是既能破坏又能建设的人物。不过,王船山与顾炎武二人的学术理路并不相同,顾炎武的理路接近于“科学”,王船山的理路则接近于“哲学”。梁启超说:“船山和亭林,都是王学反动所产生人物。但他们不但能破坏,而且能建设。拿今日的术语来讲,亭林建设方向近于‘科学的’,船山建设方向近于‘哲学的’。”

具体来讲,一个方面,王船山返诸儒家经典,对宋明儒学进行了全面反思。因此,嵇文甫说:“在清初诸大师中,能极深研几,切实做穷理功夫的,怕没有谁比得上王船山先生吧。……船山所讨论的问题是宋明以来道学家的问题。”另一个方面,他基于对宋明儒学的反思,致力于开创新的儒学方向,建构新的儒学形态。关于此,陈荣捷认为,王船山通过批判程朱理学和陆王心学开出“清代学术”的新路,从而“开创了中国哲学的现代时期”。“船山哲学之重要性实不止一端。他是一位独立的思想家,宋代唯理派的新儒学与明代唯心派的新儒学,他都攻击,他走向一种新方向。他如此做法——虽非直接影响——为清代的中国思想导夫先路。甚至可以说,船山开创了中国哲学的现代时期。”既然如此,王船山哲学就不能不是哲学史界当重视的课题。

谈到哲学史研究,自然不能回避“哲学”概念。关于此,笔者曾写有专文《哲学概念三解》,以“超越地研究事实与价值的学问”为“哲学”的定义,以本体论为“哲学”的核心,以概念和体系为“哲学”的表达形式。很显然,这是一些比较“纯粹”的说法,为对“哲学”之“严格”的界说。不过,面对中国哲学家,面对王船山,在诠释其哲学时须适当“放宽”这个“严格”的界说,否则不能展示王船山丰富、完整的哲学思想。关于此问题,嵇文甫曾主张“最广泛”意义的“哲学”,以“凡是言论宇宙人生各种根本问题的”都视为“哲学”。他说:“本文所用‘哲学’一名,乃是就其最广泛的意义而言,并不一定照现在哲学课本上所用那样严格的界说。本来为‘哲学’立界说是很不容易的。各时代、各学派乃至各个哲学家,种种说法,至为纷歧。倘若一定要讲本体论的才算哲学,那末像实证派和实验派的学说将不得称为哲学了。……按照哲学的古义,本极广泛,凡是言论宇宙人生各种根本问题的都可包括在内。与其举一废百,何如兼容并包。”在嵇文甫的启发下,本书将会涉及一些诸如“资治”等并非“超越”层面的内容,从而体现出“兼容并包”的内容。尽管如此,笔者仍然坚持把“哲学”与“经学”区别开来,因为这不是“兼容并包”的问题,而是必须搞清楚的“疆界”问题。关于此问题,胡适曾说:“经学与哲学的疆界不分明,这是中国思想史上的一大毛病。经学家来讲哲学,哲学便不能不费许多心思日力去讨论许多无用的死问题,并且不容易脱离传统思想的束缚。哲学家来治古经,也决不会完全破除主观的成见,所以往往容易把自己的见解读到古书里去。……所以经学与哲学,合之则两伤,分之则两受其益。”总之,笔者将开展的是“王船山哲学研究”,而不是“王船山思想研究”。

王船山哲学是一个大题目,并非轻而易举就可疏解之事。一个方面,王船山著述众多,内容方面纵的讲涉及整个儒学史,横的讲涉及宋明儒学诸家乃至释、道两家,要从这些文本中梳理出观点,然后再建构为哲学体系,实乃非常困难且艰巨的工作。另一方面,尽管“哲学”作为一门学问中国自古有之,但实际情况是,我们只有“哲学”的“材料”,而缺乏“哲学”的“形式”。因此,要从王船山的经学、经济、教育、文学、军事等思想中概括出哲学思想并予以表达出来,也定非易事。质言之,无论上述哪个方面,都须做“诠释”和“建构”两项工作:前者指对王船山哲学文本进行阅读、理解和解释;后者指将理解和解释的内容予以文字建构、系统表达。康德说:“人类理性非常爱好建设,不只一次地把一座塔建成了以后又拆掉,以便察看一下地基情况如何。”因此,要研究王船山哲学,就不仅需要“坐板凳”,而且还需要“慎思”“明辨”。另外,一个哲学家的思想往往会有“纵向”和“横向”的不同。所谓“纵向”的不同,指人的思想为一个逐渐表现的过程,因此其前后观点可能会不一致。所谓“横向”的不同,指人的思想在不同语境下会有不同,故对相同事物会因语境不同而观点有异。就本书的写作而言,对于“纵向”的不同,笔者将着眼于王船山思想的“定论”,尽量避开其“处于过程中”的观点;对于“横向”的不同,笔者将尽量考虑不同语境下观点的统一性,而不强调其中的差异性。总之,下文的研究将不会过多关注王船山著作年代、历史背景、思想分期,而是侧重研究王船山哲学,且将其作为一个“横剖面”的统一整体展开讨论。

学术创新

将哲学普遍性与儒家哲学本土性相结合,把王船山哲学体系梳理为六个部分,并以“太极本体论”统领。

以问题意识为视角,将王船山哲学定性为“宋明儒学之重构”。

以学术史为视角,对王船山哲学作出“明末清初儒学‘形上道德实践形态’建构者”的定位,并对现代新儒学作出“儒学‘形上道德实践形态’展开和深化”的定位。

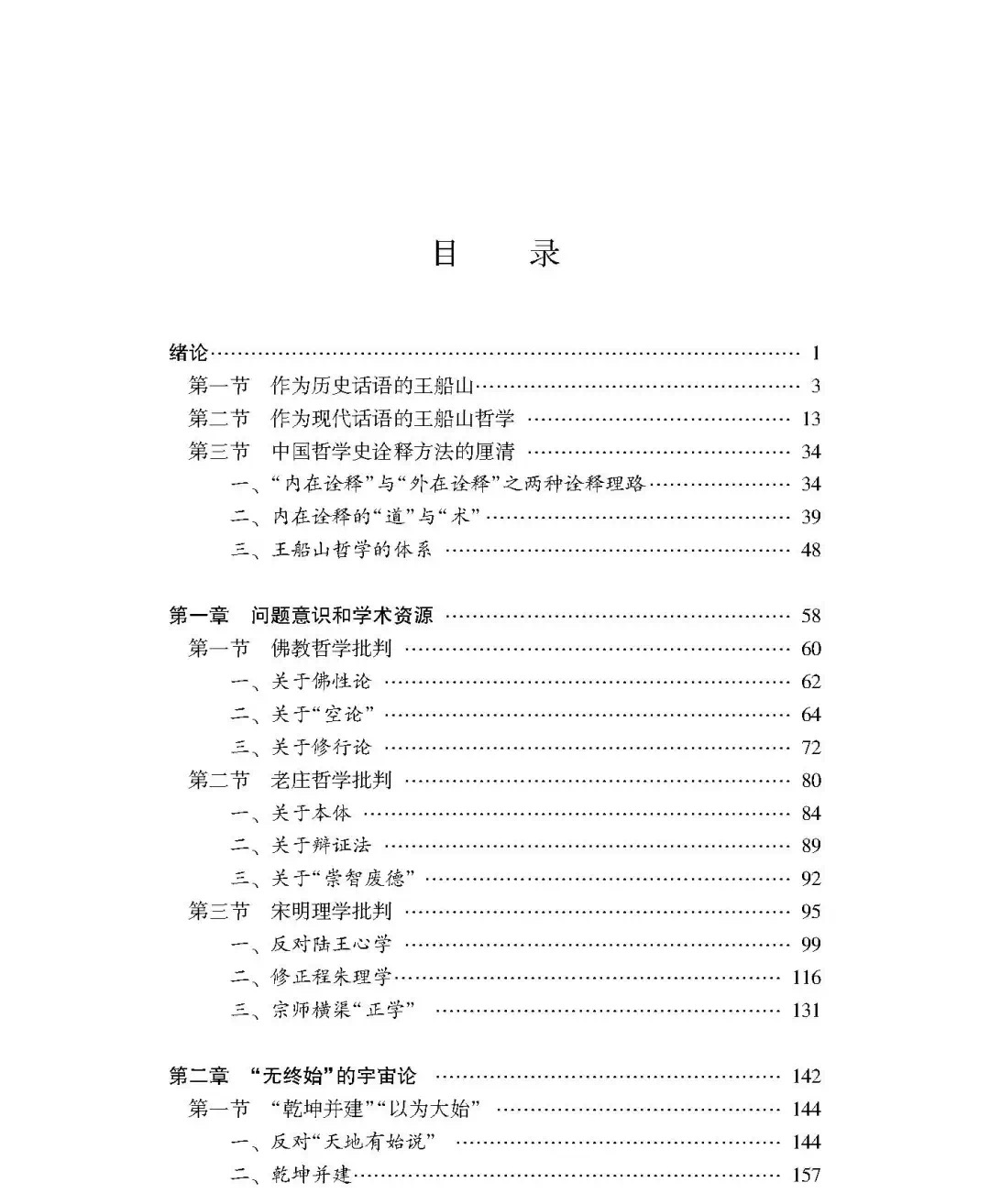

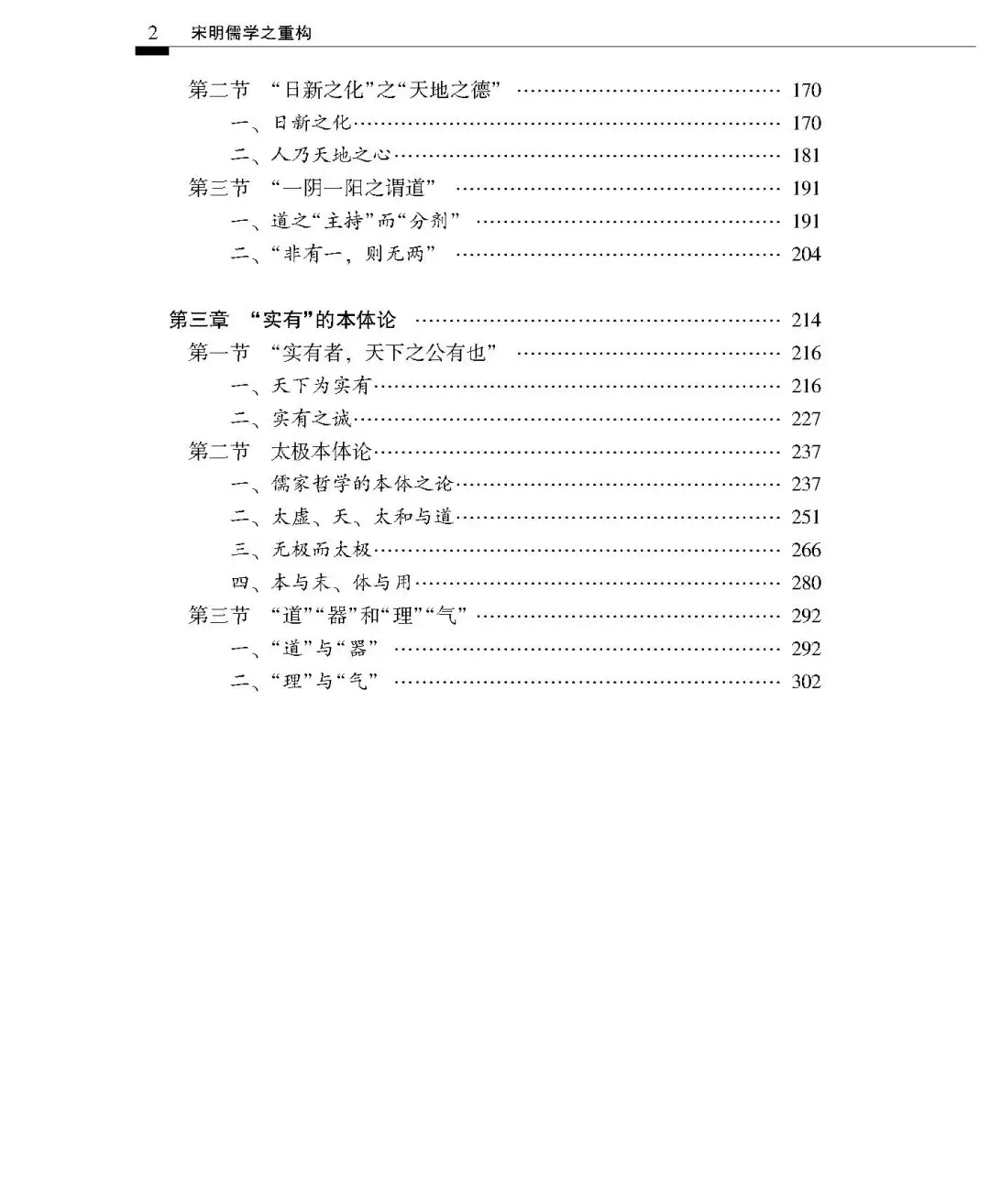

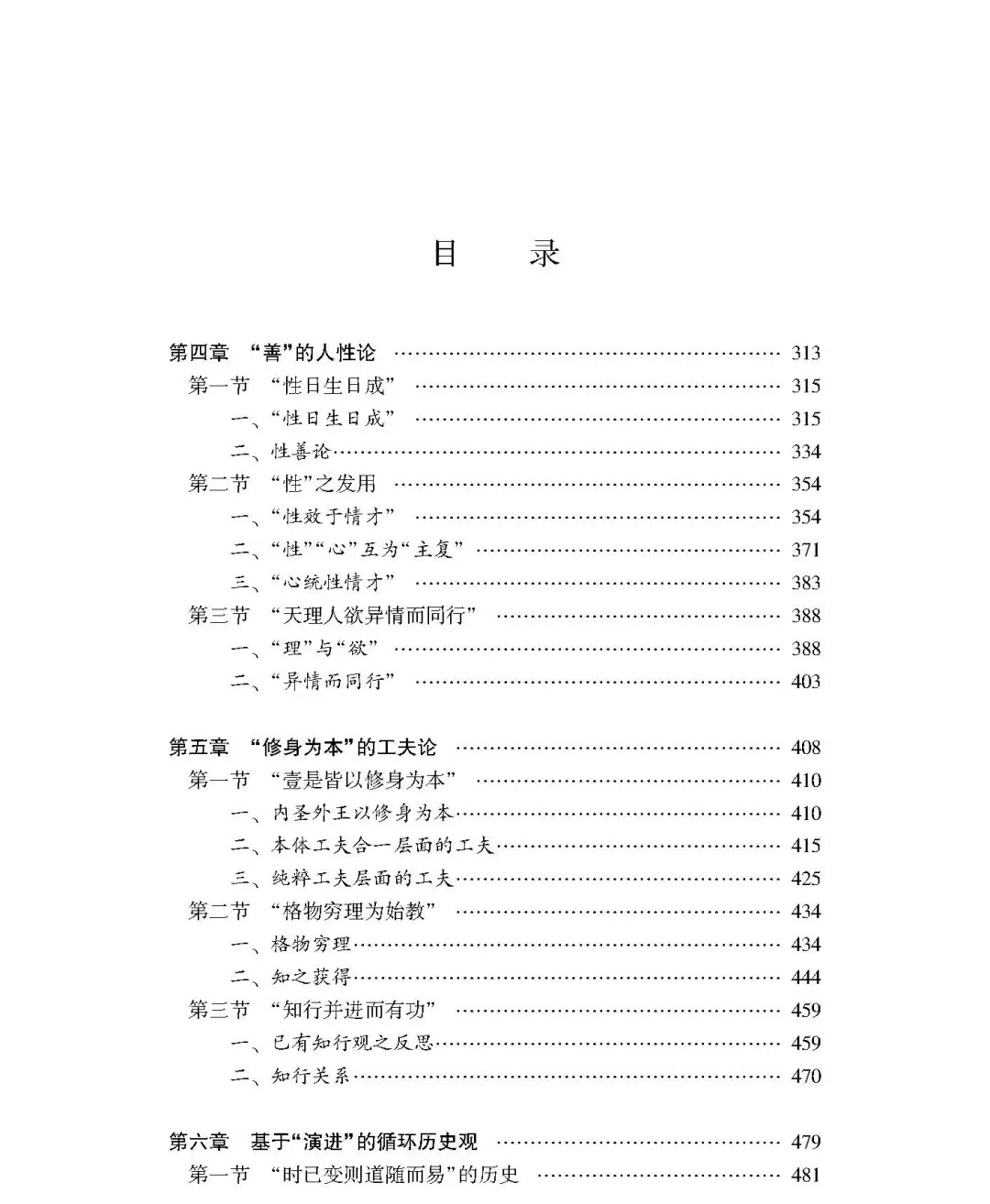

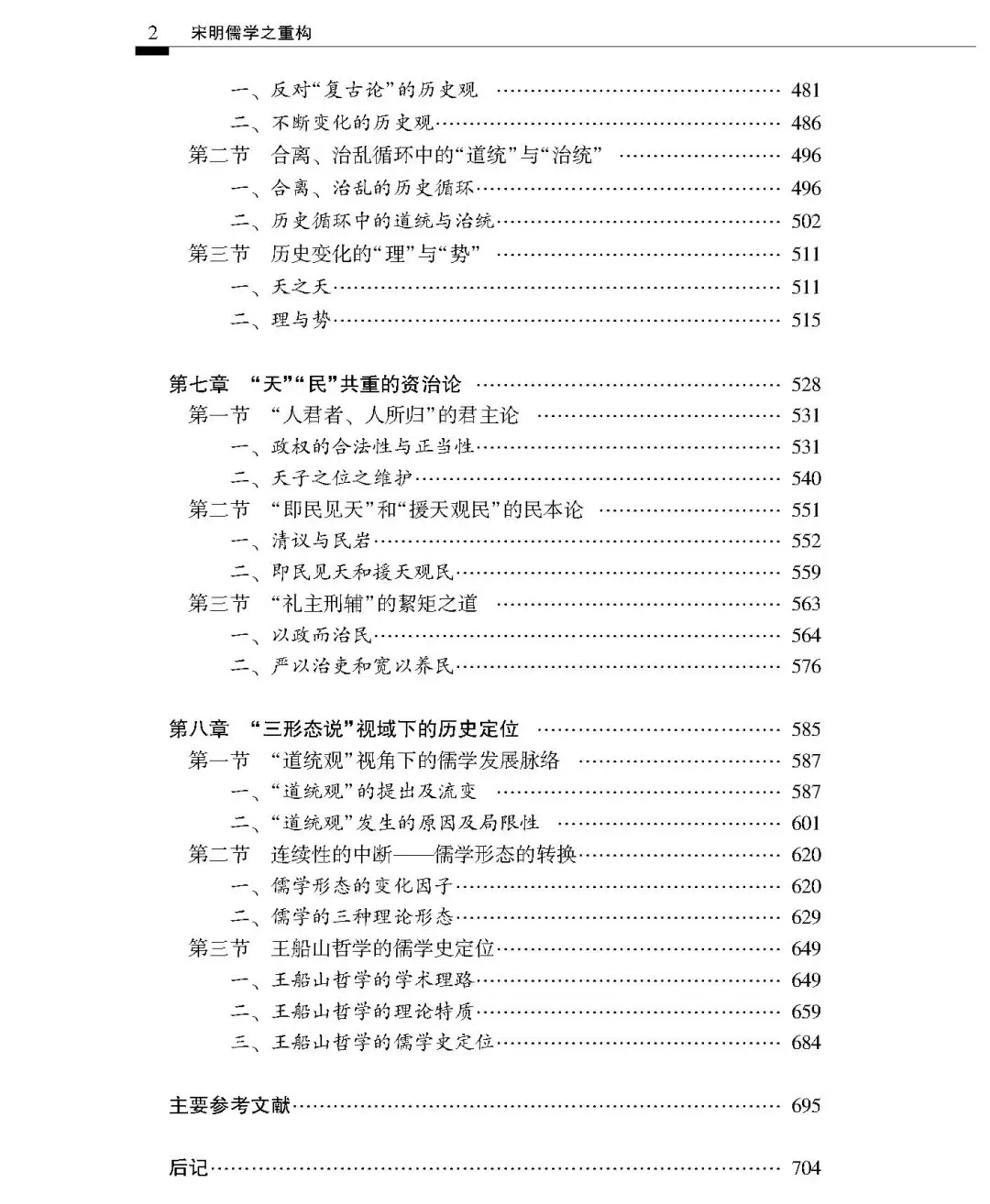

目录