李光地《中庸章段》之分章结构及思路分析——兼与朱子《中庸章句》比较

孙玲玲

摘要:李光地将《中庸》分为12章,做出了与朱子不同的章段划分,却自言“窃取朱子平生之意”。除却承朱子之意,《中庸章段》有其自身不可忽视的价值。首先,其分章具有强烈的整体意识。他以首章统摄全篇,通过章段划分使全篇各部分形成一一与首章对应之势,且所分所合根据分明,使《中庸》在篇章结构上环环相扣、节节勾连。其次,他从分章的角度解读《中庸》各章的章旨,为我们理解《中庸》的义理提供了新的方法思路,使章段的划分与义理的理解相融相成,相互发明,互为基础。再次,他重视各概念之间的关系梳理,为《中庸》的诸多概念揭示出新的逻辑内涵。李氏分章为《中庸》思想的整体性及系统性解析提供了新的思路,为以新的视角来解读《中庸》的思想、把握《中庸》的框架提供了重要价值。

关键词:李光地;分章;中庸;结构

李光地乃清代著名理学家,深得康熙信任,被康熙视为知己,常与其讨论义理,在康熙升格朱熹配祀孔庙一事中起到重要作用,对朱子学和整个清代理学的发展都有非常重要的影响。目前学界对李光地的研究多着眼于他的音学、易学或政治学。作为殊宠一时的儒者,他的思想中具有的典型清初理学家的特点也是学者对李氏之学的重要研究点。然其《中庸》之学却关注者较少,在这少数者中,则更多关注其义理上与朱子之不同。毫无疑问,这些研究是有其重要价值的。

但李光地究竟怎样理解《中庸》,其分章的特点和背后的根据是什么,为什么他做出了与朱子全然不同的分章还要说自己是“窃取朱子平生之意”,其《中庸章段》对我们理解《中庸》文本和内涵又有何价值?这些同样值得我们关注和研究的问题却鲜有人注意。

本文尝试对李光地《中庸章段》分章之结构与思路做一个系统的梳理与分析,在与朱子比较的视野之下,探讨其分章的根据、与朱子的同异、他本人对《中庸》各章的理解及其分章对我们理解《中庸》的价值和意义。

一、层次之分——以首章统摄全篇

《四库总目提要》认为,李氏之学源自朱子,因为“能心知其意”,所以变通地阐发朱子之学,而不拘执于门户之见。并指出其分章虽与朱子不同,然大旨并无出入。

二人虽未明确对文本做出层次的划分,然据其阐释可知,朱子将《中庸》划分为5层。李氏将《中庸》分为6层。

二人分层之主要区别在着眼角度不同。在朱子,除首尾章各为一层外,第2层为子思引孔子之言,第3层杂引孔子之言,第4层为子思之言。朱子分层把言说者作为重要的考量因素,而李光地则从其全文与首章的对应关系入手。下面我们从李氏层次划分,看其章段之离合。

二、章节之分——“枝枝相对、叶叶相当”

李光地《中庸》之分章是一个严谨的完整系统,章节的离合都有其内在逻辑和根据。

(一)第1层:首章——“一篇之体要”

李光地首章与朱子一致,分为5节2小层。第1小层乃首句,为总论。在承继朱子对“教”的理解之上,把“教”理解为由内在的心发行到外在的事、从庸言庸行的谨慎到人伦之极致的“因吾所常行者而修饬之”的过程。将《中庸》登高必自迩,行远必自卑的精神贯彻到“教”之精义中。

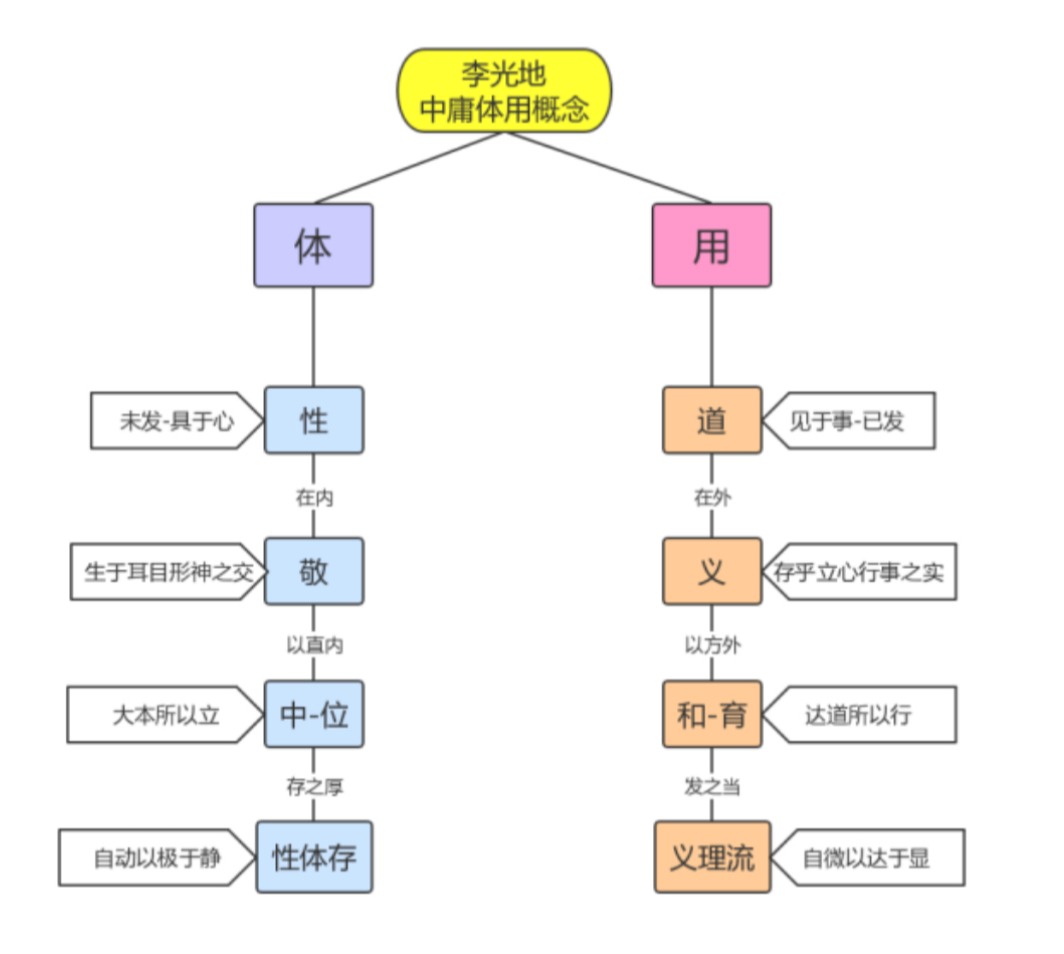

第2小层为2-5节,“皆脩道之事也”。其中第2节为睹闻戒惧说,李氏认为道之体在性,性体不可息、不可离,其须臾之离、息会导致“天命于是而不行”的后果,因此道之不可离需要靠君子之睹闻戒惧,并非客观事实,而是通过人的主观行为来保证对道的“不离”。第3节为隐微慎独之事。关于隐微慎独的理解,李与朱无大异,然所着落之重点不同。李氏主张君子当谨于善恶之分,朱子则认为,需要特别注意的地方在于人欲之将萌。李氏并未完全继承朱子的人欲说,当有人问他血肉之心是否为心时,他说“此心之室周身皆心也”,又说“一切欲心都从形体上生来,如鼻欲闻好香,口要吃好味之类,凡此非即恶也。中节仍是善,惟过则恶耳。”凡朱子在《章句》中提及人欲之处,李氏皆不从人欲角度来解。第4节为已发未发之中和说,他继承朱子的理气说,并将其贯彻到性与行上,认为性“无非理也”,而行则是理和气的相杂。他从体用着手,以中与和为性之存与率性之用,认为中是道之源,和乃人所共由。他进一步将此一节与前两节相互关联,认为君子之所以要戒惧慎独,正是为了存养之厚和发用之当。换言之,中和与戒惧慎独,一为目的,一为功夫。第5节乃位育之说,他继承程朱一派主敬说,将敬与谨贯穿于动静显微之始终,看作性体得以存和义理得以周流的前提,是达至中和的方法。认为性在心的层面贯穿始终,道在事的层面则应物发见。中无时不在,和则动态地流行于天地万物。

李氏认为,心与事分别为性、道之载体。以敬直心,是大本所以立;以义方事,是达道所以行。二者一内一外,贯穿动静显微,又归于静与微。

结合《榕村集·中庸篇》可知,与朱子将首章分为本体、功夫、境界3层不同,李光地从体用内外一一相对的角度,将性道、心事、动静、显微、覩闻、隐微、内外、未发已发、中和、位育、敬义、大本达道等概念一一相对,将看似零散的概念串联起来,使之成为一个脉络清晰的整体,并利用这些概念间的相互对应来体现《中庸》的“一以贯之”精神。

其体用概念关系对应图如下(图一):

李光地对首章表示出了尤为的重视。他自言花了50年来明白首章的内涵,认为首章是朱子之学“所以继绝学、承圣统”之处,是理解朱子之意的关键。然后世讲学,错误颇多,真义早失,致使道难明于天下。纠正后世对朱子学之误解,大概是李氏作《中庸章段》的初衷。在其框架中,整篇《中庸》都是围绕首章展开。

(二)第2层:第2章——“起作书之意”

李光地第2章乃朱子第2、3章的结合,共2节。他认为这两章有着相同的作用,皆为强调《中庸》之所指以及名篇之由。此处李光地将朱子2-11章的整体拆成两个部分,将2、3章单独列出,合为一章,以凸显其“标一篇之指以起作书之意”的作用。

(三)第3层:第3至5章——对应首章性道教

此3章分别与首章性道教一一对应。

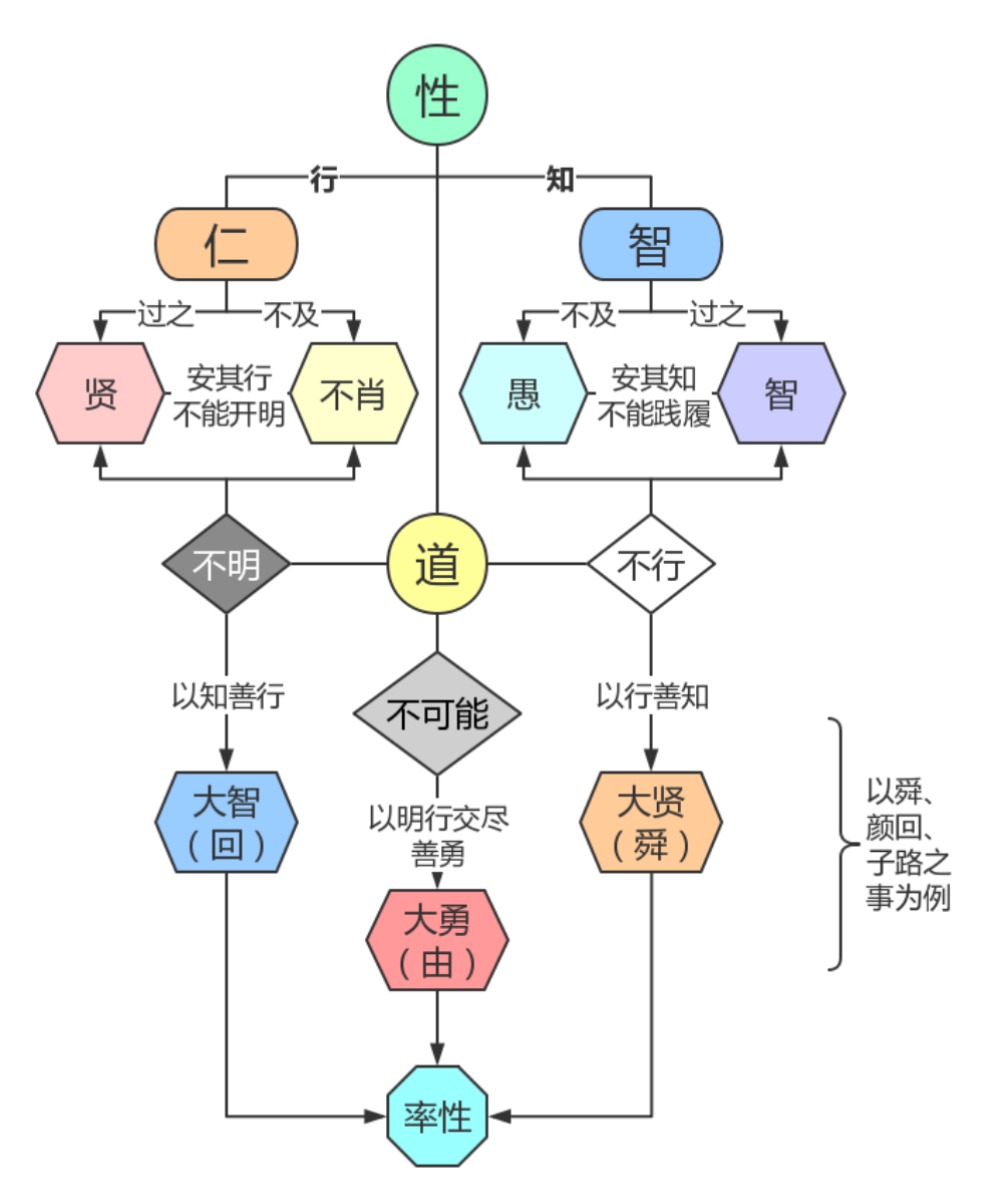

第3章为朱子第4至10章,共8节。他将第10章自“故君子和而不流”分为两节,其余每节对应朱子之一章。认为此章目的在于“申明首章天命谓性之义”。李光地此处虽将朱子之层断而为二,却继承了朱子于此处要表达“以知仁勇三达德为入道之门”的精神,将智仁勇作为他分章的重要依据,指出将仁与智合而为一才是天命之本、圣人之事。他在此章首句即点明“性之大分,知仁而已”,认为贤与不肖是对“仁”的过与不及,又安于其行而不开明,是道之不行。知者愚者是对“行”的过与不及,又安于其知而不践履,是道之不明。指舜为“行而善其知者”而颜回为“知而善其行者”,而子路为“明行交尽而善其勇者”。因此他认为勇者是“贯乎智仁之间”的。故而智仁勇三者的实现,都是“率性”的体现,由此则引出了下一章内容。

他用知行问题串联智仁勇,从而建立了每一节之间的密切联系,使之成为逻辑自洽的一个整体。其结构图如下(图二):

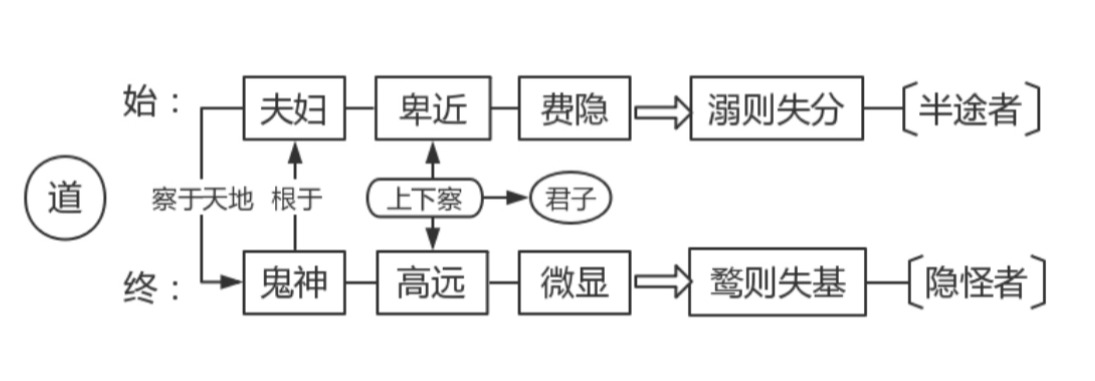

第4章为朱子11-16章,共7节2小层。将朱子第15章从“诗曰”断为2节,其余每节为《章句》一章。此章目的为“申明首章率性谓道之义”。1-4节为第1小层,以第1节为总论,论证索隐行怪和半途而废者的过与不及。第2-4节分别说明索隐者、行怪者、半涂者之非。第5-7节为第2小层,以第5节为总论,申明道始自夫妇终于鬼神,是一个由近及远的过程,创建了一个鬼神之德根于人伦,夫妇之近而终可至于察天地,二者相互发明的系统。其中第5节的阐释中提到“隐怪者骛于高远”而“半涂者溺于卑近”,将隐怪半途与高远卑近建立联系,如此则第5节同时起到承上启下的作用。第6、7节皆“以申卑迩高逺之意”,前者言夫妇之卑迩而后者论鬼神之高远。将两部分串联起来可知,夫子对隐怪、半途者的否定,是为了说明自近而远的道理,则前后两层自然成为一个完整的不可分离的整体。

此章实承上章而言,继续阐发过与不及之失。“索隐者求道于人理之外”“行怪者出乎人情之表”,其过与不及皆为对人的认知偏差,从而导致对性的偏离,“或求道于性之外,或不尽其性于道之中”,故此章乃“申明首章率性谓道之义”。此章强调“即人而道在”,意在贯通上下远近,从而引出下章之“修道之谓教”。

其结构图如下(图三):

李氏第5章为朱子第17-19章,共3节。“此章主孝而言”,其作用为“申明首章脩道谓教之义”。李光地认为孝具有“发之最先”和“统之最全”的特点,因此可以“至于格天”,成就大德。圣人可以做到从子臣弟友的庸常之行达到“格天受命飨帝飨亲之盛”,正是圣人可为后世法效处,也是“教之所由立”。如此,李光地便顺利地把这三章的内容和首章“修道之谓教”对应起来,亦见得李氏主张教本于孝的思想。

(四)第4层:第6章——全篇枢纽

第6章乃朱子第20章,即哀公问政章,为14节3小层。1-5节为一层,言修身之事;6-10节为一层,言为政之事;10节以下为一层,又反之于身。其中第5、10节为过渡节,有承上启下的作用。李氏于此章建立了一个修身-为政-修身的循环系统,以说明“修己治人初无二理”的道理。他认为,九经不过是对五达道的推广,所以能行于九经者不过是三达德的落实。此章主旨,李氏循朱子“章内语诚始详,而所谓诚者,实此篇之枢纽也”的观点,以此章为全书之枢纽根柢,认为此章乃“夫子传心之典”。在李氏的体系中,此章的作用远不止枢纽那么简单,他甚至认为曾子、子思、孟子所阐述的道理都是以此为渊源。在篇章结构上,他将此章视为全篇结构的一个节点和缩影。作为一个枢纽,此书前半部分皆是为了阐明“首章性道教之源流”,后半部分皆是为了阐明“首章致中和之功化”。作为全篇的缩影,“达徳达道”“三知三行”便是首章所言性道教之实,“诚明”二字又是首章所说之中与和之实。至此章,李氏《中庸》分章之脉络便清晰可见。

(五)第5层:7至11章——对应首章之中和

第7章即朱子第21章,为本层总论。亦循朱子“承上章”之意,以此章为“总结上章夫子告君之言而约其旨”。不同之处在于:从文旨上来看,李氏认为此章为子思对夫子之言的总结与约说,而朱子则认为此章是子思根据夫子之意而“立言”。显然,在朱子那里,子思于此章有更多的创造性。从篇章结构来看,朱子将此章内容与以下12章并为一个整体,认为后文不过是“反复推明此章之意”。李光地则一反划大章的风格,将此处单独列为一章,且并未做出其在整篇结构中的作用或者与首章的对应说明。

李氏第8章乃朱子23-26章,共5节。第1节为朱子第22章,言至诚,“承上章自诚明谓之性而言”。他从体用的角度来理解尽性与尽道,认为尽人之性、尽物之性及赞天地化育等,都是“一诚之所周贯”,即是从体的层面而言。尽道之用的层面,则体现在下章的议礼制度考文之类中。此节点明本章总旨,为本章总论,以下4节皆从本节尽性之本而言。第2节为朱子第23、24章,即“其次致曲”到“至诚如神”,这样的节次划分与他对“曲能有诚”的理解息息相关。他认为即便是一偏之隅,扩充之,最后也可以到“至诚如神”的境界。诚明变化与吉凶之兆都是从几微之处逐渐产生,是由“诚-形-著-明-动-变-化”一步步实现的,也是人可以赞化育之最微妙处,“非尽性者不能也”。第3节为朱子第25章。李氏认为此一节解释至诚可以尽性,尽性是尽道之本,先于一切。性之分本身就不遗物,所以能及物而尽人、物之性,达到合物我内外的状态。仁、知皆是对“诚”的体认与推广,是性之德。物我内外之所以能不二,正是在于将此性之知仁之德“以时措之而皆宜”的结果。朱子则从体用的角度来阐释知仁与尽性的关系,认为“仁者体之存,知者用之发”,二者都是本性之中所固有,没有内外之分。只是一者为得于己之内在未发之体,一者为以时措之而皆宜的外在发用。第4节从“故至诚无息”到“无为而成”,为朱子第26章的前半部分。他认为无息是“至诚之性体”,人能“过化存神、上下与天地同流”皆源自不息于诚。第5节为朱子26章的后半部分。李氏认为,不二正是天地之诚的体现,是天之所以为天的原因和至诚可以不息之所在。圣人与天地在至诚不息上具有一致性。“此一节推原圣人与天地性真之合,以终章首参赞之义而以文王实之也”。圣人与天地同一,其性真之合亦是从本体之“尽性”而言。综合而言,此章旨在“承上章而言诚之极至,以结首章所谓中也。”用“以诚尽性则大本立”将人内在至诚的性、德与天地之德相结合,以赞天地之化育而使天地位。可见以上每小节的共同之处为尽性言本,为李氏归此五节为一章之根据,亦是此章之所以能与首章“中也”相对应之根据。

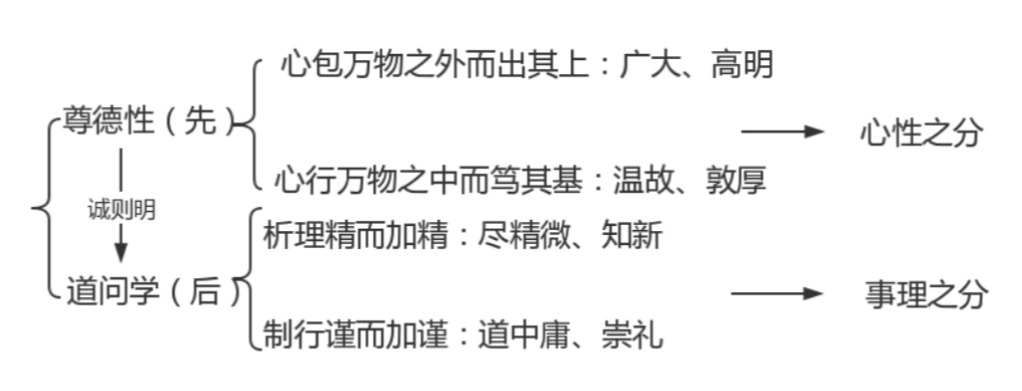

李氏第9章为朱子第27-30章,共5节。将朱子第27章断而为2节。第1节“承上章自明诚谓之教而言也”,认为“圣人即至诚也”是从道、教的角度来说的,又从功化之规模、礼仪之节目两个角度来阐明这一点,并认为作者、述者皆为圣人。又指“至德”乃上文所说之“尽性”,是圣人之“至道”得以“凝于身而行于世”的前提,故而此节在篇章结构上有承上启下的作用。第2节将此节所列重要概念一一分归于“尊德性”与“道问学”之中,并进行了详细地辨析。又将其与诚明明诚联系起来以为此章本旨(见图四)。虽有心性事理之分,然其着眼点则与上章“尽性”相对,落在“尽道”之用上。第3节为朱子第28章与下章至“不信民弗从”处,认为此节内容承上文“礼仪三百,威仪三千”而言,阐释“礼仪威仪待其人而后行之意”,认为武王周公和孔子都是“有至德而道凝者也”。第4节为朱子29章余下部分,李氏认为此节“释道备于身则居上为下无所不宜之意”,认为是指孔子而言。其论证多从德行功业角度而言,盖从下节“仲尼”推知。第5节为朱子第30章,“推原圣人与天地道化之同,以终章首发育峻极之义,而以仲尼实之也”,起到与首节前后呼应的作用。综合言之,本章旨在“承上章而言明之极至,以结首章所谓和也”。将“以明尽道”而达道行与天地之功效和万物之发用联系起来,又点明圣人天地之功用大业皆始于“尽道者烛理无毫末之差”。结合首节,则可知李氏将本体德性之内在方面置于功用发育之外在方面之先。

第10章为朱子第31章,共3节。分别于“足以有别也”和“行而民莫不悦”处断开。此章承前章(第9章)“圣人之道”而言,每一节都分别与前章相互对应。第1节对应前章圣人,其阐释有两个特点:一是将此节所提及之德逐级划分为表里发藏,如言“聪明在外”“睿知在内”,又将聪明分为“聪藏而明发”,睿知分为“睿发而知藏”。二是此节强调圣人之明并着眼于智德。由其下文可知,其所言“聪明睿智”以下之“四事”即为四德。则可知“宽裕温柔”为仁,“发强刚毅”为义,“齐庄中正”为礼,“文理密察”为知。知对应五行之水,水又与冬季相应,“冬者万物所以终始”,故此节首尾皆言智,只是表现出不同的功能。“聪明睿智”为开先,“文理密察”为藏用。第2节认为溥博渊泉是根据“所存者”而言,其所以能周流普遍在于有本,自然及至表里终始。渊泉之时出者,“即上文之四德发而皆中节者”,见、言、行对应前章动、言、行而说,莫不敬信等又与“和”相应,以此体现圣人之道之盛。第3节“声名洋溢”对应前段“有誉于天下”,与前章文武仲尼相对应。凡此3节,皆言“所发之盛”,旨在“终中节之和之义极至于血气尊亲”,如此则能“顺万物之情而能使万物育”。第1节言表里终始,第3节所“出”之内容为第一节之四德,而第3节语意与前文不可断,如此则李氏顺理成章地将此三节归为一章。

第11章即朱子第32章,共3节。“肫肫其仁”句为独自一节,其上下各为一节。此章承前章“至诚尽性”而言,与第8章对应。第1节“至诚”对应第8章“至诚”,“就一性之存主者”而言。第2节“肫肫渊渊浩浩,皆未发气象也”。第3节“天德”对应第8章“文王之德之纯”。凡此三节,皆言“所存之神”,旨在“终未发之中之义,极至于上达天德”,即“合天地之德而能使天地位”。

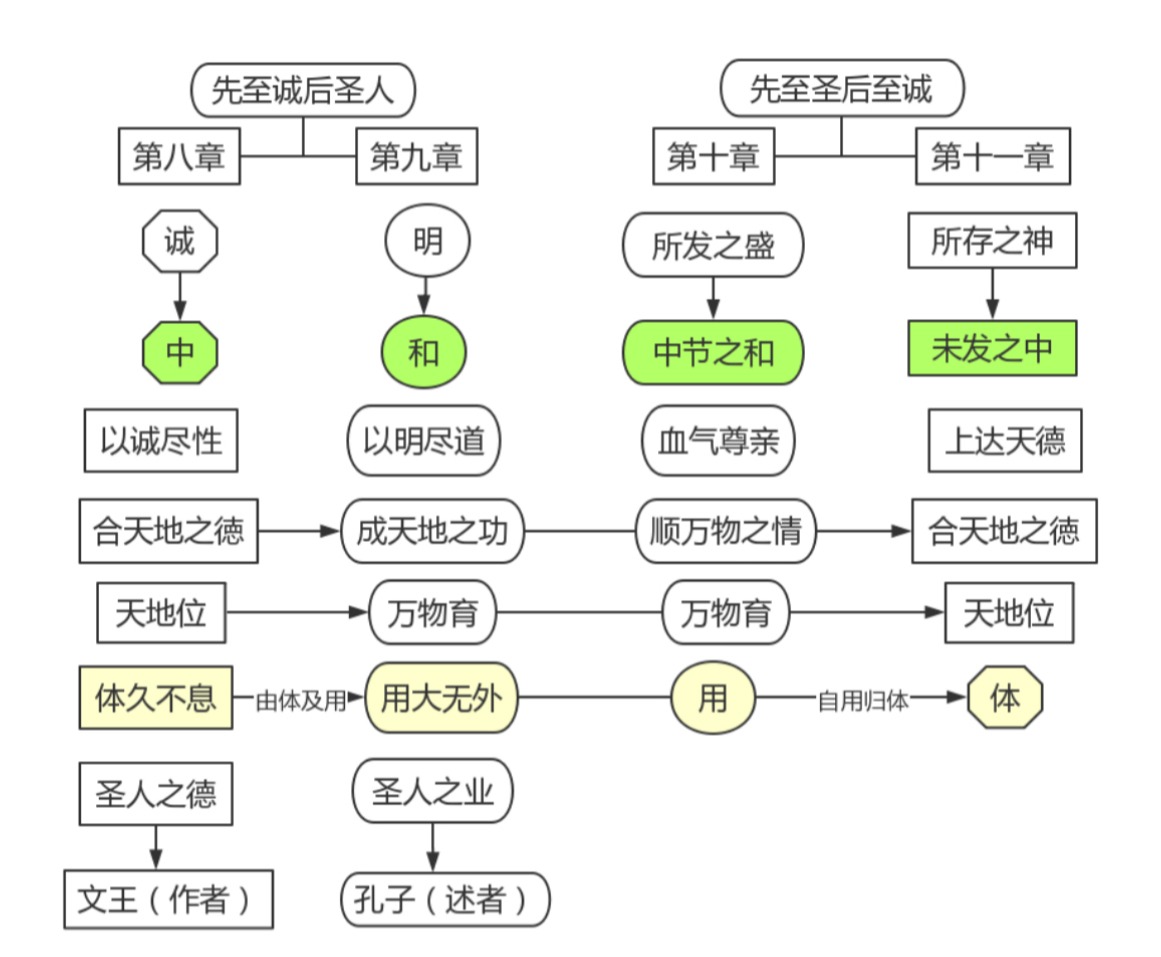

李氏认为,以上五章为一个整体而第7章为总论。至诚为中,至圣为和。8、9章先说至诚后说圣人,第10、11章先说至圣后说至诚,前者言“诚则明”,后者言“明则诚”。其实是一个由体及用而复归于体,由中至和又归于中的过程,以此发见中和相为体用且和归于中。

第8、9、10、11章之关系图如下(图五):

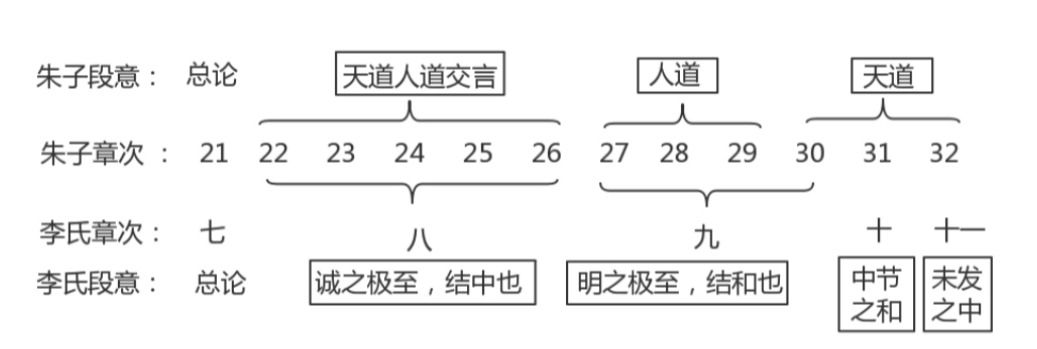

在大的层次划分上,李光地与朱子保持了一致的看法,然而在理解上,二人却表现出了不同的思路。朱子从天道与人道入手来理解每一章的主旨,而李光地则从与首章中和对应的角度与体用的角度来理解文本。其关系图如下(图六):

(六)第6层:第12章——“与首章之义相首尾而总结全篇之意”

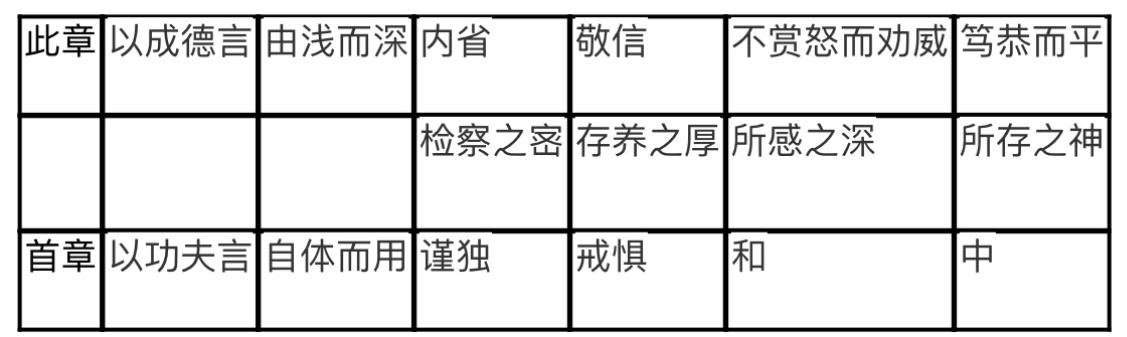

李氏末章亦即朱子末章,共4节。第1节至“温而理”,此节承上启下,因为诚明相生,所以君子于学需“其心一于诚”,则自可闇然而章,达于君子之道。第2节至“可与入德矣”,认为此“三知”乃“下学立心之始,入徳之方”,需用心于“近”“自”“微”处。第3节至“笃恭而天下平”,此节四引《诗经》,皆为“承微而显之意”,又与首章相互发明。(见表一)第4节至文末,盖言“天德所以为至诚”,而此节所言,乃达乎天德的最高境界。综合而言,此章与首章相互照应,互为首尾且互相发见,而此章有“总结全篇之意”。李氏在其《中庸篇》中说的更为明确:“卒章自下学立心推而及于上达之至,葢与首章相发,而以一诚尽中庸之道也。”。在末章的总结中,他申明了《中庸章段》“原于性命”-“行乎道教”-“反乎性命之真”的结构体系,将第3层“性道教”之义理与第5层“诚明”“明诚”之功用串联,并最终推极于上天“无声无嗅”之载,归复于天理人性之真,成功地将《中庸》全文融入其中,形成了一个自洽的系统。

三、小结

李光地对《中庸》的理解,主要是从朱子而来,基本与他“窃取朱子平生之意”的定位是吻合的。“虽然李光地驳朱子《中庸》所作分章,但是其意在完善朱子之理学。”

然《中庸章段》具有他自身独特的分章思路和思想特点,精到地体现了李光地本人对《中庸》的理解,具有其不可忽视的价值与意义。

(一)从分章来看,具有强烈的整体意识。

首先,李氏分章具有鲜明的系统性。一是在全篇结构上,将全文分做总分总结构。首章为“一篇体要”的总论,中间“发明推广”,末章又与首章呼应并起到总结作用。二是在每一章节之中,又通过义理阐释对每小节在本章的作用做出定位,使层次分明。如首章以“此下皆修道之事也”将此章划分为“性道教”与“修道之事”两个上下分明的小层。三是枢纽过渡章节明确,且逻辑连贯。如第6章中以第5、10小节为过渡,通过这样的诠释,将第6章划分为一个逻辑连贯、层次清晰的三层结构。

其次,李光地的章节划分细致入微,关系对应巧妙,使《中庸》在篇章结构上呈现出环环相扣,节节勾连的态势。从全篇来看,他将整篇层次与首章概念一一对应。第3层各章分别与首章性道教一一相应,第5层各章又与首章中和位育一一相应。从各层来看,又注重每层之内各章节之间的对应。如第5层中以第7章为总论,下面8、9章又分别与第7章之“诚”“明”相对应,第10章各节与第9章内容相应,第11章又与第八章相应,且8、9章与10、11章呈现出内容上相应、结构上相同的特点。从各章来看,同章之内,分节与总节之间有时也呈现一一对应的关系,如第4章第1小层以第一节总论索隐行怪与半途者之过与不及,其下三节一一分说索隐者、行怪者与半途者之非与其相应,第2小层言卑迩远近又如是。

(二)就阐释而言,义理与分章相发明。

首先,李氏从分章的角度解读《中庸》各章之旨,章段的划分与义理的理解相融相成,相互发明,互为基础。如其第2、4、5章之章旨分别为“申明首章天命谓性之义”“申明首章率性谓道之义”“申明首章修道谓教之义”,皆是以其在章层结构上与首章性道教相对应为基础而阐发。

其次,李氏对《中庸》的阐释表现出对各概念之间关系的重视。一是注重衍生概念与基础概念间的关系。如将贤、知、愚、不肖看做仁与知的过与不及,认为贤者为仁之过者、不肖为仁之不及者,如此则把概念之间的联系体现了出来。二是注重利用各概念间的关系对章节进行串联。如用“以知善行”“以行善知”将知仁勇串联起来,以回答如何应对道之不行、不明,从而把章节间的联系体现了出来。三是各概念之间表现出“枝枝相对、叶叶相当”的对应特点。如其在首章中将性与心、道与事、敬与义、大本与达道、中与和、体与用等概念一一平行对应,融入同一个系统之中。

最后,他对《中庸》的阐释具有典型的理学特点。一是注重全体大用而用归于体。如他对第4层的理解便是“中和之相为体用,而和归于中”,又如在末章中点出的中庸之道“原于性命”-“行于道教”-“反乎性命之真”的系统。二是对“敬”与“静”的重视。如首章中说“然敬者动静无息,而以静而常存者为敬之纯。”

李光地的《中庸章段》对朱子的思想与分章进行了系统的梳理与重塑,以高度系统化、结构化的方式把《中庸》的整体性呈现在我们面前,使其学术理路更加鲜明。“皆一一别白是非,使读者晓然不疑。于明以来诸家注释之中可谓善本矣。”他的理解与章段划分,为《中庸》的诠释提供了一种新的思路与范式,同时也对朱子学的发展具有不可忽视的贡献。正如学者许苏民所言:“李光地的理学思想,虽然标榜尊奉朱熹,但绝不是朱熹思想的简单重复,而是在更高的基础上向朱熹的复归。”他在尊朱的同时又能对朱学不随声附和,对朱子学说本着“汰其榛芜,存其精粹,以类排比”的态度进行升华,为我们理解朱子的《中庸章句》提供了新的角度和学术参照,也为研究朱子学提供了新的思路与方法。“金受炼而质纯,玉经琢而瑕去。读朱子之书者,奉此一编为指南,庶几可不惑于多岐矣。”

原载:《中国哲学史》2021年第1期。

作者:孙玲玲,哲学博士,河北大学哲学与社会学学院讲师,主要研究方向《中庸》。